这个胃肠道的隐匿杀手,规范治疗可治愈

大河报·豫视频记者 李彬

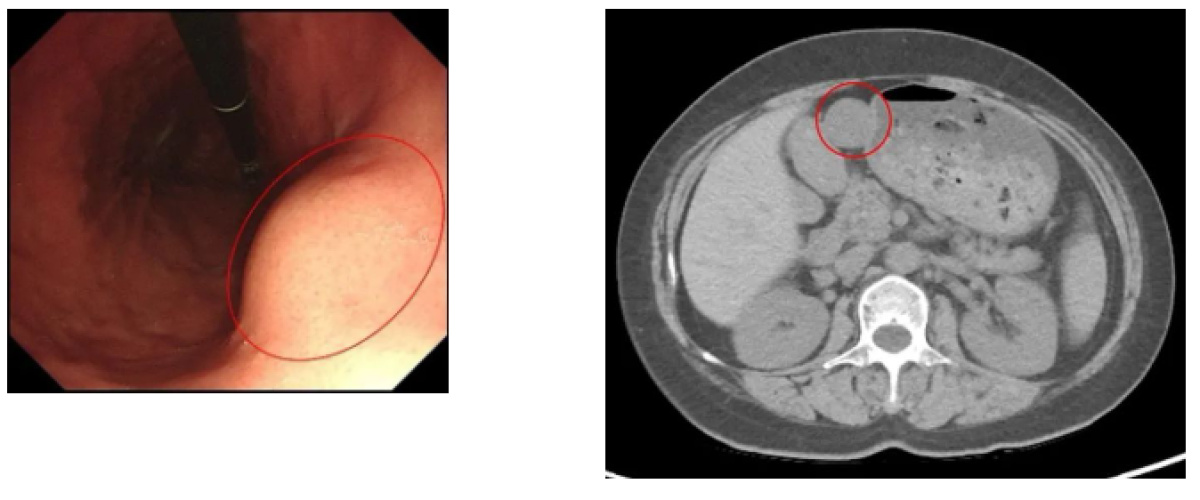

最近,冯阿姨总感觉胃不舒服,于是,在医生的建议下做了一个胃镜,突然发现胃里长了个小东西(如下图),随后,在熟人的介绍下,冯阿姨在家人的陪同下来河南省肿瘤医院普外科就诊,顺利完成手术,术后病理证实为胃肠间质瘤。

⬆(左)胃镜显示粘膜完整,呈隆起型病变 (右)CT显示胃壁长出来的圆形肿物

有人不禁会问,胃肠间质瘤是个什么病?和胃癌、肠癌有什么区别吗?严不严重?河南省肿瘤医院普外科、肿瘤内科专家,一起为大家详细解读这个“小瘤种”。

什么是胃肠间质瘤?

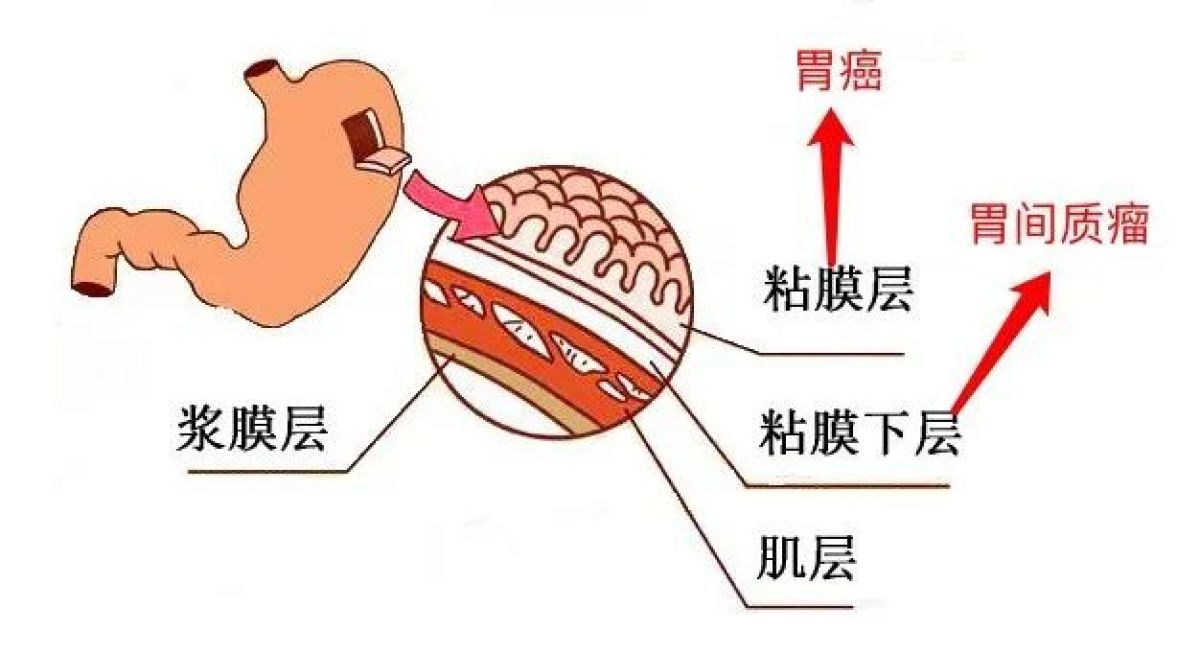

普外科主任医师万相斌介绍,胃肠间质瘤不是胃癌、肠癌,它是一种起源于胃肠道间叶组织的肿瘤,可以发生在消化道的任何部位,以胃和小肠最为常见。

胃肠间质瘤只占消化道肿瘤的约1%-3%,但由于我国人口基数大,患者总体数量仍不可小觑。国内每年约有3万新发病例。

胃肠间质瘤的最大特点就是不易被察觉,患者在初期时往往没有任何症状。随着肿瘤变大,患者会出现恶心、呕吐、消化道出血、腹部疼痛的症状,但这些症状并不是胃肠间质瘤所特有的,因此很难引起重视。

由于发病部位在腹腔,加之早期症状不明显,很多患者是在肿瘤长到很大、摸到才发现。据统计,约20%的病例在确诊时已处于晚期阶段。

那么,胃肠间质瘤是良性还是恶性?

普外科主治医师杜记涛介绍,准确来说,胃肠间质瘤是一种具有恶性潜能的肿瘤。临床上根据肿瘤大小、原发部位和病理报告中的核分裂像计数,用“极低危”“低危”“中危”“高危”来评估胃肠间质瘤的危险度。危险度越高,复发风险越大。像冯阿姨这个病例,由于发现较早,肿瘤较小,核分裂较低,属于低危患者,术后无需其他治疗,仅行随访即可。

确诊不必惊慌 两种治疗手段

由于对化疗和放疗不敏感,胃肠间质瘤主要的治疗手段有两种:手术切除和靶向药物治疗。

手术主要针对早期病人,通过完整切除肿瘤实现根治。肿瘤内科主任医师陈小兵介绍,约80%的胃肠间质瘤患者携带KIT基因突变,约10%的患者携带PGDFRA基因突变,针对这两个基因的靶向治疗是胃肠间质瘤的重要治疗手段。

靶向治疗适用于以下情况:

01

原发可切除胃肠间质瘤术后评估为中-高危;

02

活检病理证实为胃肠间质瘤,不能手术;

03

活检病理证实为胃肠间质瘤,术前拟行靶向治疗;

04

复发性和转移性胃肠间质瘤。

肿瘤内科主治医师聂彩云介绍,根据中国临床肿瘤学会(CSCO)指南推荐,初诊胃肠间质瘤患者需要进行分子基因检测,以制定合理的靶向治疗方案。继发耐药的患者需要进行再次检测,明确耐药机制。目前我国获批的胃肠间质瘤适应证的靶向药有5个:一线的伊马替尼、二线的舒尼替尼、三线的瑞戈非尼、四线的瑞派替尼、针对D842V突变的阿伐替尼。胃肠间质瘤患者治疗期间建议多吃高蛋白、富含铁及维生素的食物提高自身抵抗力,少吃多餐,勿暴饮暴食,戒烟酒,应注意避免进食葡萄柚或饮用葡萄柚汁,保持乐观心态,树立信心,定期检查。

确诊不必悲观 专家:可以治愈

很多患者关心:胃肠间质瘤能治好吗?

对此,河南省肿瘤医院专家说,无需悲观,胃肠间质瘤的治疗效果在实体瘤中属于比较好的。

万相斌说,如果是可切除的胃肠间质瘤,患者根据病理结果被判断为术后复发风险极低,基本可以被治愈,能像正常人一样工作生活。

陈小兵说,即使是晚期患者,总体治疗效果也比晚期胃癌或肠癌要好。晚期患者包括两类:一是首次诊断被认定为无法手术或者已经发生转移的患者,二是肿瘤切除后再次出现复发的患者,这部分患者除了靶向药物综合治疗之外,还需要长期随访。从目前的治疗效果来看,这部分患者的中位生存时间已经从1.5年提高到5年以上,甚至20%的患者可以生存超过10年,处于“带瘤生存”的状态。

确诊胃肠间质瘤后,建议患者到专科医院接受诊疗,能让患者获得更加精准的诊断和规范化治疗,医生将对胃肠间质瘤患者实现全程管理,更有利于提高患者的生活与生存质量。

在以往,胃肠间质瘤还是一种致死率极高的恶性肿瘤,而现在通过规范化治疗,越来越多的人已经把它看成一种慢性病。即便是晚期发现较大的肿瘤,患者也应抱有信心,配合医生积极治疗。

来源:大河报·豫视频 编辑:任倩倩