大河报·豫视频记者 樊雪婧

近日,河南省政府印发《“中原农谷”建设方案》,河南要打造拥有千亿级种业和粮食产业集群的“中原农谷”。

关于“中原农谷”,你想象中是什么样的?未来的“中原农谷”又该如何建设?4月24日,大河报·豫视频记者专访了河南农业大学校长介晓磊、副校长康相涛、教授郭天财等7位农业种业专家,为你描画“中原农谷”的模样。

当好头雁 为“中原农谷”建设打造农大品牌

中原农谷领导小组成员、河南农业大学校长介晓磊

河南省《“中原农谷”建设方案》提出要打造 “四大中心、两个示范区”,建设国家农业创新高地。“中原农谷”建设领导小组成员、河南农业大学校长介晓磊说,“这对河南农业大学来说是一个难得的发展机遇。”

介晓磊说,近年来,学校在布局郑州、许昌、信阳、海南等科研基地基础上,重点融入“中原农谷”建设,先后在新乡市原阳县建设河南农业大学国家“2011计划”现代农业科技研究实验基地,在新乡市平原城乡一体化示范区建设河南农业大学国家小麦技术创新中心试验示范基地,目前进展顺利。

“两个基地的建设与运行,将与我校联合牵头的省神农种业实验室和龙湖现代免疫实验室的建设有机融合起来,与我校国家小麦技术创新中心、国家‘2011’协同创新中心、省部共建国家小麦玉米作物学国家重点实验室、动物免疫学国际联合实验室、CIMMYT-中国项目玉米联合研究中心等国家级与国际研发平台的运行有机融合起来,形成‘学科-学院-平台-基地-人才-团队-项目-成果-服务’多要素集聚耦合、良性互动、系统生长的创新生态和办学形态。”

介晓磊说,未来,河南农业大学将更好地发挥在现代生物技术、分子育种、“种子种畜种苗种菌”研发等方面的优势,为我省在打造国家种业科技创新中心、挤身国家农业科技战略科技力量上发挥好头雁作用,为“中原农谷”建设打造农大品牌。

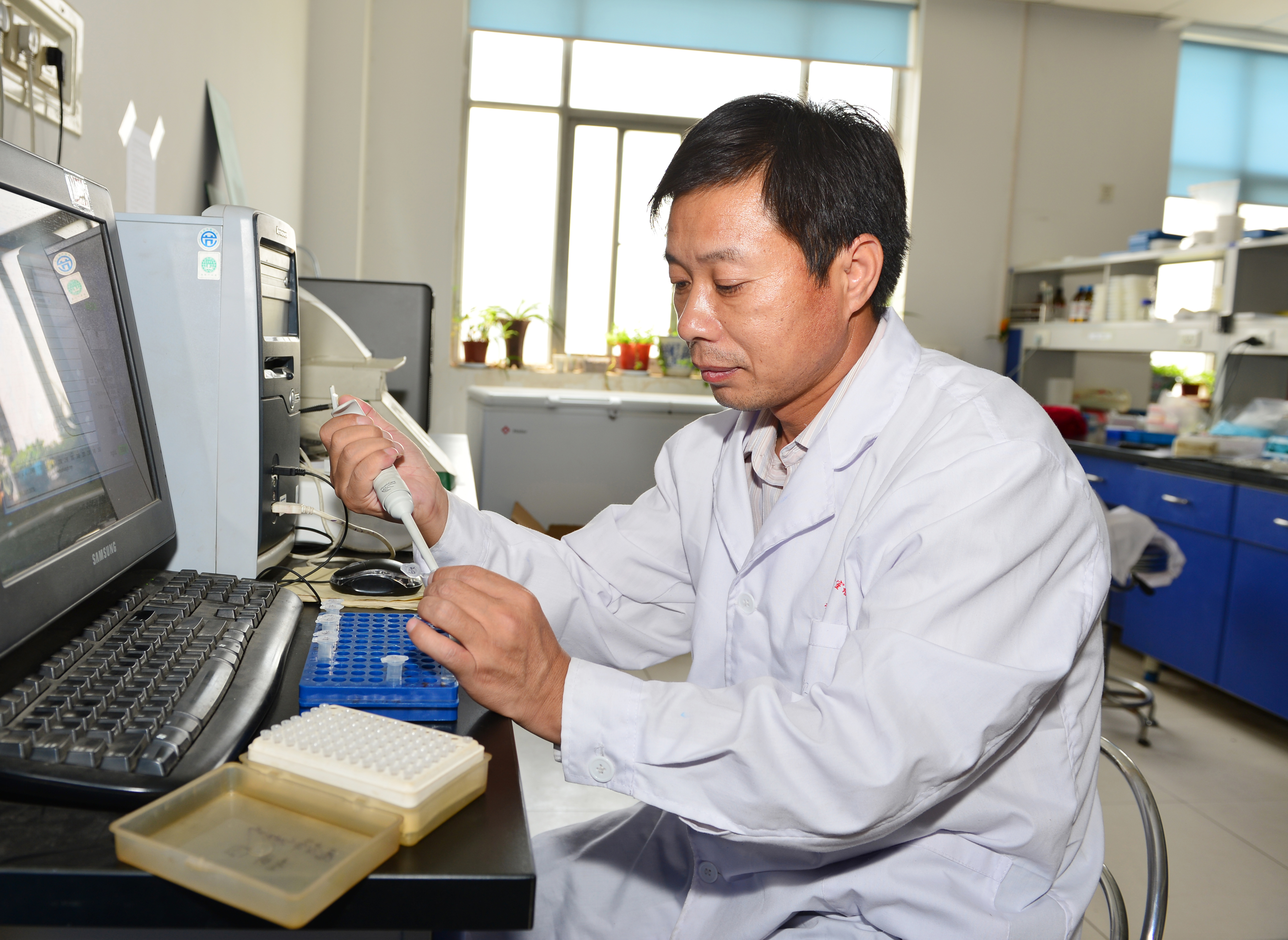

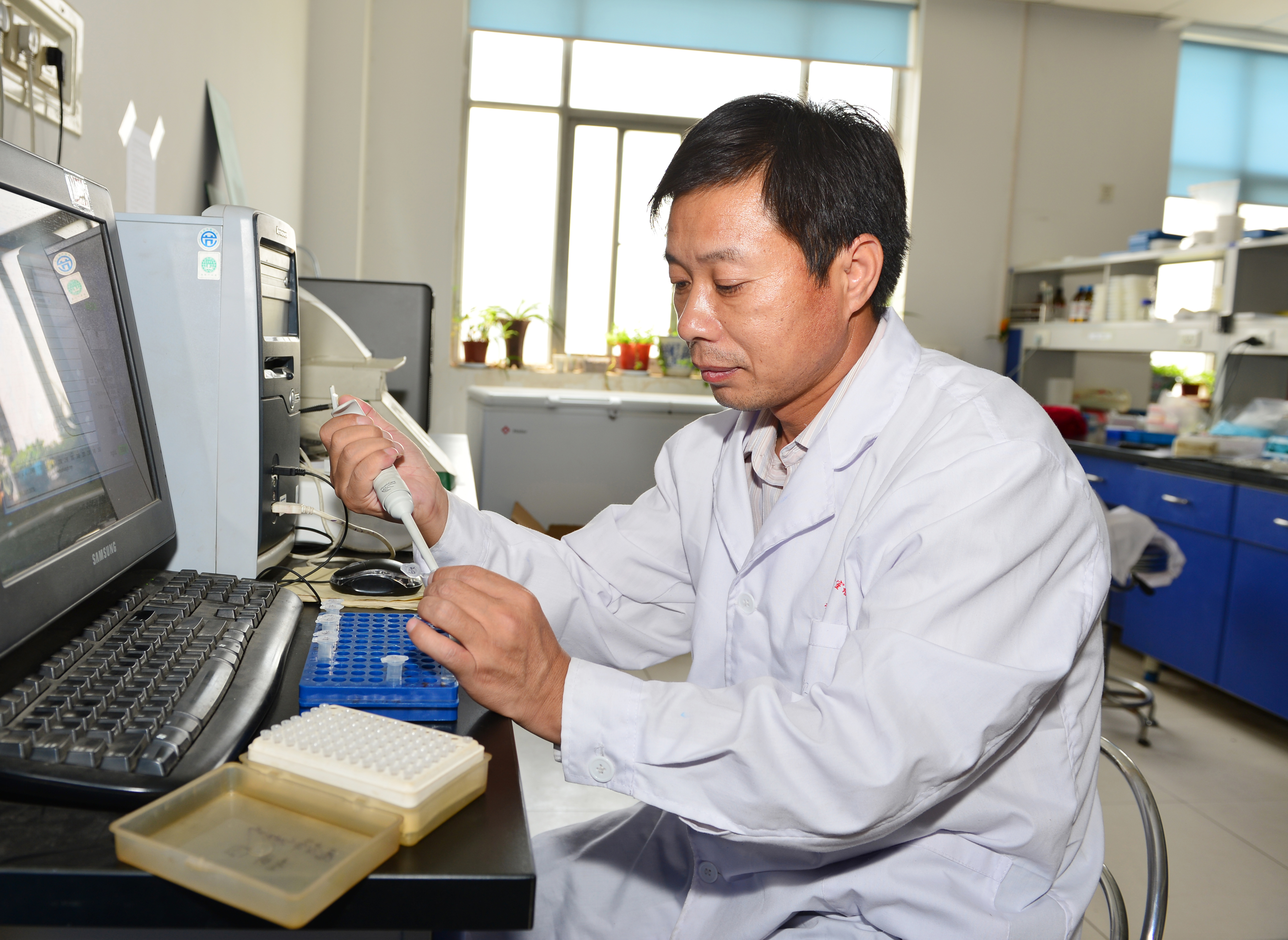

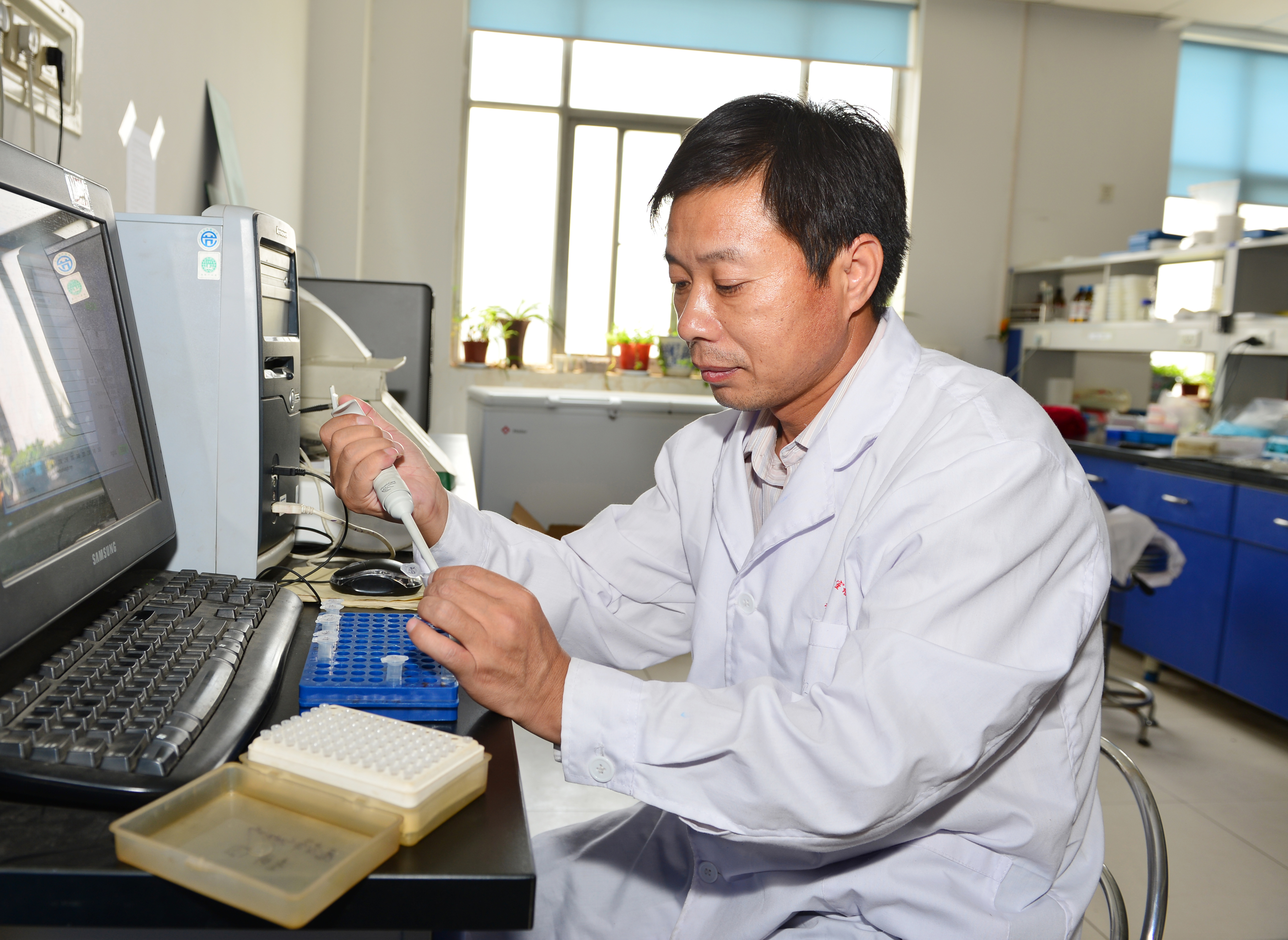

868只地方鸡数据,搭建国际首个鸡泛基因组研究平台

国家蛋鸡产业技术体系遗传育种岗位专家、河南农业大学副校长康相涛

当前,我国已成为世界第一大畜禽产品消费大国,同时也是畜产品需求增长速度最快的国家。动物种业位于畜牧产业链的顶端,是推动产业发展的核心要素,其发达程度是一个国家养殖业实力的体现。据测算,动物品种对养殖产品产量增幅的贡献率在40%。

国家蛋鸡产业技术体系遗传育种岗位专家、河南农业大学副校长康相涛坦言,我国自主品种市场占有率不高,“顶天立地”的品种少,大部分畜禽原种仍依赖于进口,其中,白羽肉鸡占90%,蛋鸡占60%。

“目前,河南农业大学家禽团队与企业共建国家、省部级科研平台11个,保存地方特色鸡种质资源23个、引进品种5个。”康相涛表示,围绕品种特征特性、营养参数、环境调控、养殖技术等开展系统的研究,河南农业大学主持制定4项省级地方标准,建立了系统的地方鸡种业产业技术体系。

康相涛介绍,在鸡育种和制种领域内,河南农业大学家禽研究团队授权国家发明专利41项,数量居全国领先,培育出三高青脚黄鸡3号、豫粉1号蛋鸡两个国审新品种,均为农业农村部主推品种。

2021年,团队基于868只地方鸡的二代测序数据,搭建了国际首个鸡泛基因组研究平台,这将为我国“十四五”规划中的种业振兴,破解种业“卡脖子”技术问题,提供重要的技术支撑。

康相涛说,“中原农谷以建设国家农业创新高地为引领,立足新发展阶段,瞄准世界前沿,聚焦国家种业战略安全重大需求,实施创新驱动、优势再造战略,整合创新资源,发挥科技龙头企业引领作用,为促进畜禽促进种业发展,建立更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的畜禽种业安全保障体系,实现更高水平的种业科技自立自强,为建设河南现代种业强省奠定坚实基础,意义深远而重大。“

中国饭碗里一定能装更多河南粮

河南省小麦专家指导组组长、河南农业大学教授郭天财

“种子是农业的‘芯片’,是农业实现高产优质高效的内因和各项农业先进技术的核心载体,种业已成为世界各国农业竞争的高地和战略重点。”

河南省小麦专家指导组组长、河南农业大学教授郭天财认为,河南是农业大省、粮食生产大省,也是育种大省、繁种大省和用种大省,但还不是种业强省。

郭天财说,建设‘中原农谷’,是贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示和关于农业科技自立自强重要指示批示精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,瞄准世界农业科技前沿,聚焦国家种业和粮食安全的重大科技需求,实施创新驱动、优势再造战略的重大举措。

“可以预见,‘中原农谷’的建设与运行,必将对实现更高水平的农业科技自立自强,为河南加快建设现代农业强省奠定坚实的基础,提供强有力的支撑。”郭天财说,习近平总书记对河南提出的“要扛稳粮食安全这个重任,在保障国家粮食安全中再有新作为新贡献”和“粮食生产这个优势、这张王牌任何时候都不能丢”的殷殷嘱托与殷切期望一定能落实落地。

“中国饭碗里一定能更多装河南粮,中国粮也一定会更多用上中国‘芯’,国家粮食安全的主动权一定会牢牢攥在中国人自己手里。”

有信心建成国内首个国家小麦技术创新中心

河南农业大学学术副校长、农学院院长王道文

“河南是粮油作物生产大省,在保障国家粮油安全供给方面具有不可替代的地位。”河南农业大学学术副校长、农学院院长王道文说,河南粮油作物,包括小麦、玉米、水稻、花生等,的育种技术发展迅速,比较先进,成绩显著,培育出了许多优良品种,保障了种源的自主可控。

他介绍,早在1989年就培育出了河南省第一个通过审定的优质强筋小麦品种豫麦14。目前,河南的小麦品种已经历了8到9次更新换代,当前大面积推广的品种一般都具有较好的丰产稳产性状。

“但河南的粮油作物种业建设还有待加强,尤其是规模化经营程度和市场占有率有待提高。河南粮油作物育种技术也很有必要结合基因组学、信息科学和人工智能科学新技术,朝更精准、更便捷、更高效的方向发展,尽快建立起智能分子育种体系,为种业跨越发展和粮油作物安全高效生产提供更好的品种支撑。”

王道文说,中原农谷建设是促进河南省尽快发展成为世界一流农业科技创新高地的必要措施,河南农业大学科研团队是建设中原农谷的主力军之一。按照省委的统一部署,河南农业大学将自主或参与中原农谷多个功能模块的建设,尤其是要牵头组建国家小麦技术创新中心并将其打造成具有国际领先水平的小麦科技创新高地。

“在国家和省政府以及国内外同行的大力支持下,我们有信心建成国内首个国家小麦技术创新中心并产出具有重要科学意义的理论创新成果和具有重大应用价值的小麦新品种,为确保高质量建设现代化河南、确保高水平实现现代化河南做出更多更好的贡献。”

河南要从常规育种强省发展为生物育种强省

河南农业大学学术副校长、省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室主任汤继华

玉米是我国第一大粮食作物,常年播种面积在6.5亿亩左右,杂交种利用率98%以上,因此国内外大型种子企业的主营业务基本都包含了玉米杂交种子的研发与经营。近年来,隆平高科、登海集团等国内大型种业公司不断加大玉米种业的主营业务,在玉米主产区均布局了研发中心、测试站和销售团队,国内市场占有率方面处于领先地位。

汤继华坦言,“与国内大型玉米种子企业相比,我省多数玉米种子企业存在规模相对较小,研发投入不足,科研创新能力不强,生物育种技术利用较少等现象,导致新品种选育效率较低,而且多数品种市场竞争力不强,在一定程度上制约着我省玉米种子企业进一步做大做强。”

《“中原农谷”建设方案》中明确提出,聚力打造国家种业科技创新中心,建设国际一流的生物育种技术研发平台,全力建设神农种业实验室,打造生物育种创新引领型新高地、种业发展体制机制创新的“试验田”和具备国际竞争力的种业 “航母”集群;并提出2025年种业产业化实力迈入全国第一方阵,打造小麦、玉米等优势作物产业科技创新高地,培育1家全国十强种业企业等建设目标,为河南种业发展制定了方针,提供了思路,指明了方向。

汤继华认为,中原农谷建设将有力提升我省在小麦、玉米等主要农作物基础研究和应用基础研究方面的原始创新能力,破解核心种质创制、关键基因发掘和高效育种技术建立等种业卡脖子难题,通过科教融合和产教融合,带动科研院校的优势资源、人才和技术向企业转移,促进河南从常规育种强省向生物育种强省的转变,将培育出更多具有自主知识产权的优良品种,为实现种业科技自立自强,保证种源自主可控,全面提升我省种业的国际竞争力注入新动能,为保证国家粮食安全提供品种与技术支撑。

聚焦“卡脖子” 为产业源源不断提供“金种子”

河南省花生产业技术体系岗位专家、河南农业大学教授殷冬梅

花生是我国重要的油料和经济作物,总产量居世界首位,作为主要油料作物,花生产量占全国油料总产的50.5%,面积占全国油料播种面积的35.9%。花生消费以榨油和食用为主,分别占总产的51.6%和38.7%。河南省花生产业发展迅速,当前已成为全国最大产区,种植面积和总产量均居全国1/3;同时花生经济效益高,居全国主要农作物亩产值与效益首位。

河南省花生产业技术体系岗位专家、河南农业大学教授殷冬梅介绍,河南农业大学花生学科实现了多项科研成果从0到1的突破,比如,全球首次发布高质量四倍体花生基因组,首次揭示异源四倍体野生种的重要驯化地位,被国际花生科学与技术大会授予杰出贡献奖,标志着河南农业大学花生基因组解析研究已进入国际前沿。

殷冬梅认为,中原农谷建设下,花生产业发展应聚焦限制花生产业发展的关键育种技术及“卡脖子”技术,重点开展花生理想株型分子调控机制和花生新品种分子设计育种下、花生优异种质资源创制技术等工作。尤其是基因编辑技术、花生基因工程技术、分子标记辅助选择育种等相结合的“花生高效分子育种技术创新体系”,创制优异花生新种质,为突破性品种培育做好技术和种质储备;聚合高产优质等优良性状基因,培育高产优质抗病等花生新品种,为产业源源不断提供“金种子”。

“种业要振兴,人才是关键。”她建议,加强河南农业大学等农业高校的力量和地位,为农业农村高质量发展培养富有家国情怀、“三农”情怀、创新精神和责任担当的现代种业卓越人才。

发挥科技优势,助推“中原农谷”建设步伐

河南农业大学种业技术创新中心主任、农学院副院长殷贵鸿

河南省是农业生产大省、粮食生产大省。2021年全省粮食种植面积 16158.5万亩,总产1308.8亿斤,面积和产量均占全国的1/10左右,位居全国第二,其中小麦种植面积8536.04万亩,总产760.56亿斤,面积和总产均居全国第一;玉米种植面积5780万亩,总产410.36亿斤,居全国第四位;花生种植面积1892.7万亩,产量118.9亿斤,居全国第一位。

“农作物新品种选育和示范推广在全省农业特别是粮食生产中起到了核心的重要支撑作用,多年来,我省一直是全国重要的育种、繁种、用种、供种大省。”河南农业大学种业技术创新中心主任、农学院副院长殷贵鸿介绍,目前,河南小麦、玉米、花生育种居全国领先地位,据农业农村部2020年统计,全国小麦推广面积前10位品种河南占4个,玉米推广前10位品种河南占3个,花生推广面积前10位品种河南占5个。

但殷贵鸿也坦言,河南育种创新与全国先进水平差距较大,种业企业科研投入不足,核心竞争力不强;种子繁育基地建设水平不高。

殷贵鸿介绍,河南农业大学紧抓河南农业大学(国家小麦技术创新中心)平原示范区试验示范基地和国家“2011计划”现代农业科技研究基地建设,及早谋划,强力推进。

目前,河南农业大学国家小麦技术创新中心启动了试验示范基地一期建设工程,为提升小麦科技创新能力和基础条件;此外,河南农业大学自筹资金在新乡市平原示范区完成了3000亩田间试验用地长期租用和100亩建设用地相关审批手续,按照标准化建设、现代化装备、智能化应用、规模化经营和规范化管理的“五化”标准,建设成为农田成片连方、沟渠相连的高标准现代农业科技创新示范基地,预计2022年7月正式开工建设。

来源:大河报·豫视频 编辑:韩弢