行走十三朝古都洛阳,感受生态变化,延续历史文脉|豫见黄河 传承中国

大河报·豫视频记者 张超

总策划:唐晓玲 王世伟

统筹:许笑雨 张晓枫

黄河是一条自然之河,更是一条人文之河。黄河文化源远流长,生生不息,内涵丰富,博大精深。黄河全长约5464公里,流域面积达75.24万平方公里。主要支流有洮河、湟水、无定河、汾河、渭河、洛河、沁河等。

然而在中华文明的历史进程中,黄河文化则是中华文明的重要组成部分,是中华民族的根和魂。洛阳是黄河文明的一颗璀璨明珠,河洛文化是黄河文化的源头和重要组成部分。

日前,由河南黄河河务局、河南日报社作为指导单位,大河网络传媒集团主办,大河报执行的“豫见黄河 传承中国”报道组来到了洛阳,深刻感受了黄河流域生态保护、人文历史和文旅文创融合发展的魅力。

生态行走黄河湿地国家级自然保护区(孟津段),实地感受生态变化

绵延数千公里黄河流经十三朝古都、历史文化名城——洛阳,在这里留下浓墨重彩的一笔。

日前,记者在河南黄河湿地国家级自然保护区(孟津段)沿途的黄河生态廊道、湿地生态公园、湿地生态恢复区等地看到,这里绿树成荫、草绿花香,美不胜收。

河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心科研室主任郭准告诉记者,河南黄河湿地国家级自然保护区(孟津段)于2003年6月经国务院办公厅批准成立,地处黄河中游向下游过渡地带,东西长59公里,是以保护水禽及湿地生态系统为主的自然保护区。保护区总面积17500公顷,其中核心区5100顷,缓冲区3900公顷,实验区8500公顷。保护区有明水面、河心岛及嫩滩等,自然条件较好,湿地资源丰富,为大量候鸟提供栖息地、觅食,现已成为候鸟迁徙通道上的重要驿站。

“近年来,孟津区委、区政府深入践行‘生态优先、绿色发展’理念,持续推动黄河流域生态保护和高质量发展,强化湿地保护和恢复,湿地功能不断增强,湿地恢复面积逐年增加。”郭准说。

据统计,目前该保护区鸟类记录已从10年前的245种增加到目前的310种,其中国家I级重点保护动物有黑鹳、大鸨、中华秋沙鸭等14种,国家II级重点保护动物有灰鹤、白琵鹭、大天鹅等54种,鸟类数量最多时达15万余只。黑鹳、黄胸鹀、白琵鹭、鸳鸯等珍稀鸟类均以较大种群出现,国家I级重点保护动物黑鹳数量最多时达到84只(全世界仅存约3000只),国内罕见。监测到国家I级重点保护动物大鸨53只、黄胸鹀200余只,国家II级重点保护动物白琵鹭305只、鸳鸯283只,数万只的崖沙燕在黄河边的沙土壁上筑巢安家。此外,保护区记录到野生植物1035种,其中国家II级重点保护植物野大豆分布有多个成片群落。

2016年以来,该保护区不断发现鸟类“新面孔”,先后发现了河南省鸟类新记录:黑雁,洛阳市鸟类新记录7种:疣鼻天鹅、火烈鸟、草原雕、铁嘴沙鸻、红颈瓣蹼鹬、斑胁田鸡、西方秧鸡。

保护高标准打造沿黄绿色生态屏障,加强生物多样性保护

近年来,孟津区委、区政府深入践行“生态优先、绿色发展”理念,持续推动黄河流域生态保护和高质量发展,生态环境明显改善,生物多样性显著增加。

郭准还告诉记者,为高标准打造沿黄绿色生态屏障,编制了《河南黄河湿地国家级自然保护区(孟津段)生态保护性及恢复性规划》,按照规划,采取水生植物栽培、水系连通、生态补水、隔离水带建设等多种措施积极开展黄河湿地生态恢复示范区建设,先后投入大量资金建成扣马、台荫、黄河桥、南陈、白坡湿地恢复示范区31000亩。另外,加强生物多样性保护。通过建设鸟类重要栖息地、加强巡护监测、广泛宣传引导等措施加强生物多样性保护。

9月16日,记者来到位于孟津黄河湿地台荫恢复区,正好碰见了正在进行黄河湿地生态保护考察、研究的河南省科学院地理研究所王景旭博士。王景旭告诉记者,我们也是沿着黄河流域(河南段)考察、研究了很多天,前期先去了新乡和濮阳,这几天才来到了三门峡和洛阳,考察一下不同地方的黄河湿地。

“我们开展的实验主要是关注黄河湿地的生态方面,包括一些湿地植被的状况、生长状况以及生态价值的研究。”王景旭告诉记者,我们做的工作主要倾向于生态保护这方面,在洛阳建了一个野外站,对当地生态进行长期观测。

王景旭还提到,黄河是我们的母亲河,在生态环保方面,我希望大家能够积极从我做起,保护黄河生态。从黄河流域高质量发展方面,我们也将会持续发挥遥感生态检测的专业优势,为后期黄河流域高质量发展贡献一份自己的力量。

文旅龙门石窟已逾千年,石窟文化和黄河文化在“这里”交融

作为黄河流域重要节点城市,洛阳抢抓黄河流域生态保护和高质量发展的重大机遇,让“古今辉映、诗和远方”的城市名片更加响亮。提到洛阳,那不得不提到这里的文化。

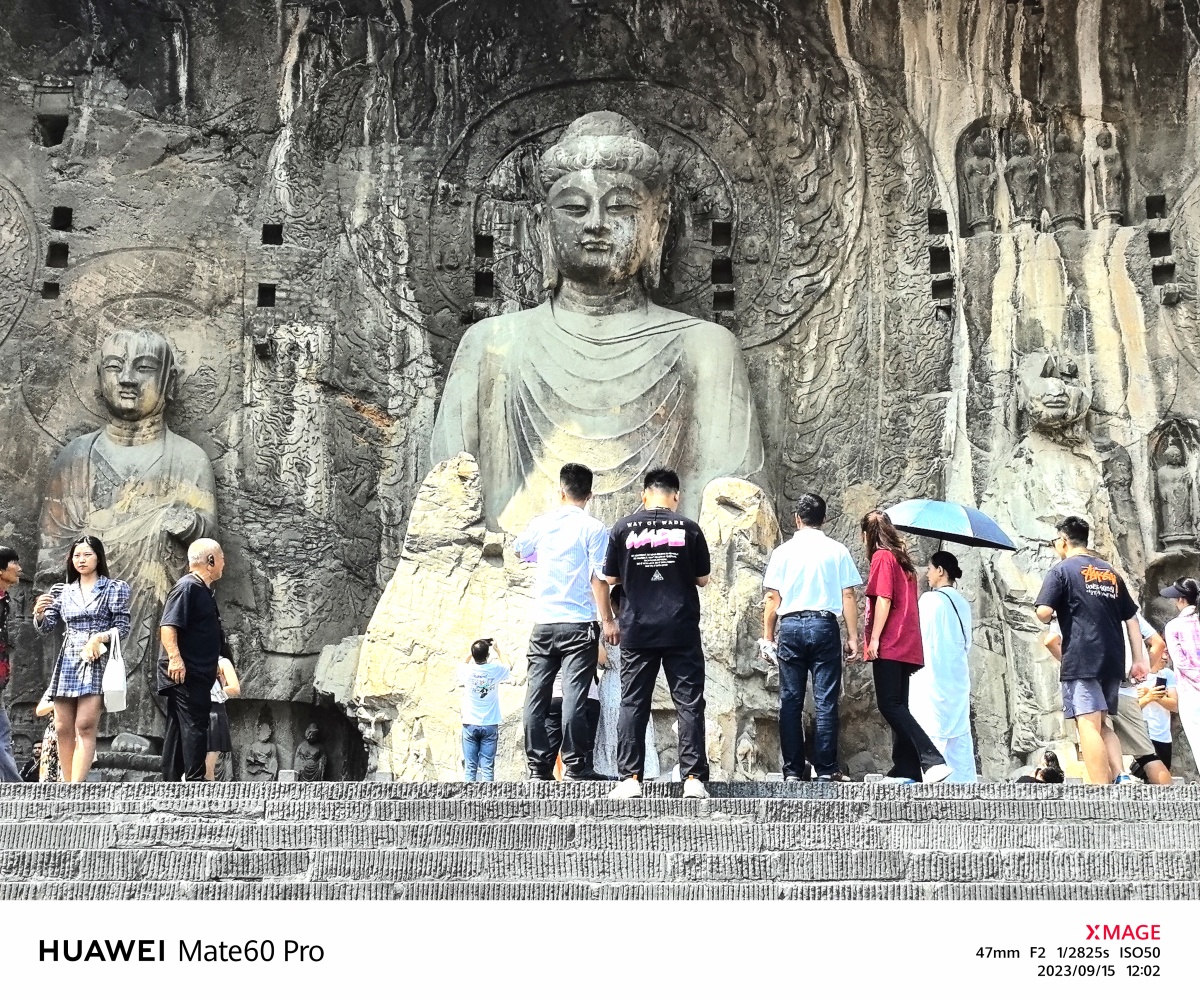

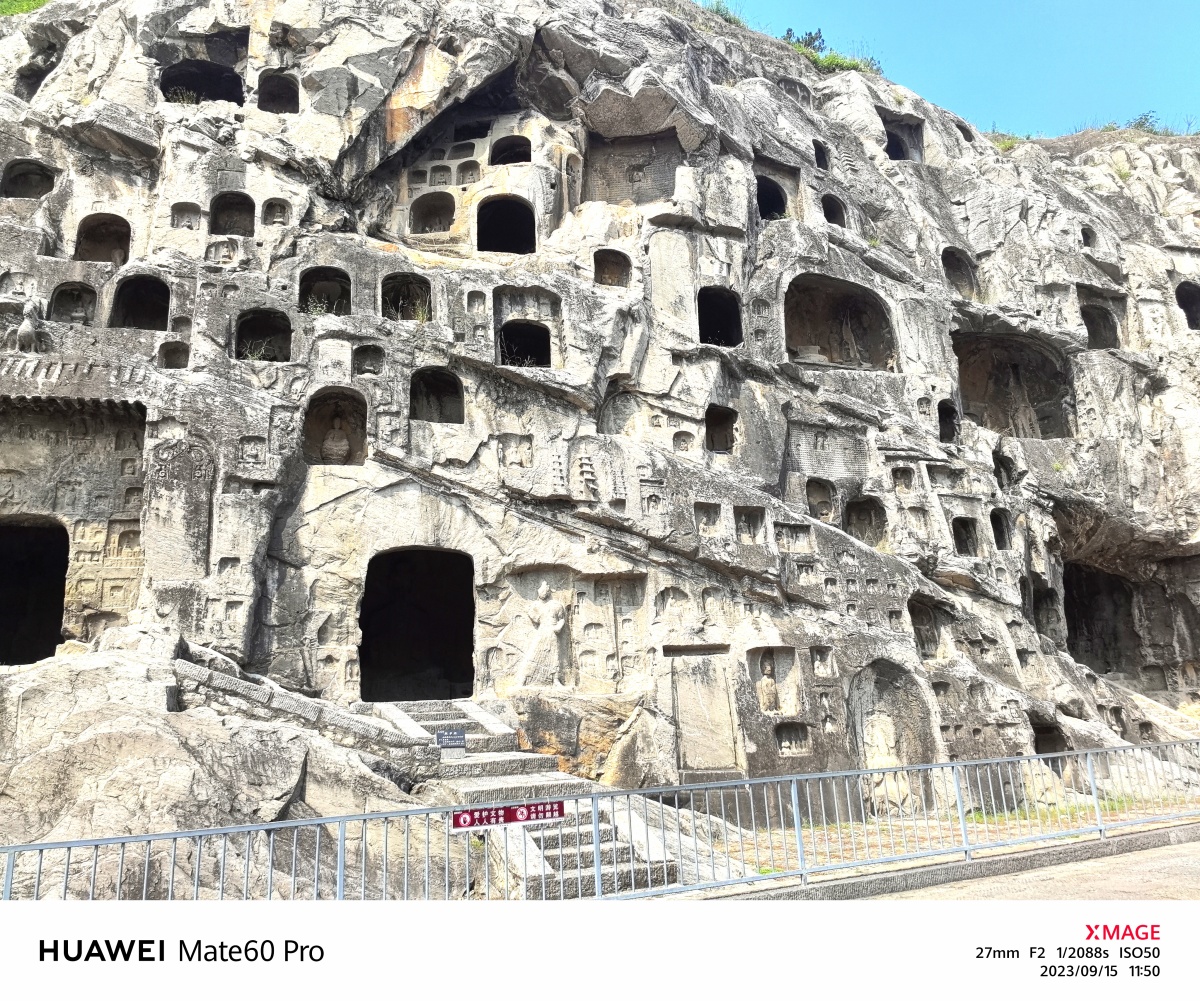

日前,记者还来到洛阳龙门石窟,这里如往常一样人潮涌动。石窟文化和黄河文化的交融有哪些故事值得大家关注呢?

洛阳龙门石窟景区工作人员于超告诉记者,龙门石窟前的这条河就是伊河,它发源于熊耳山南麓栾川,地处黄河中游及中下游之交处就是河洛地区。

据于超介绍,龙门石窟始建于公元493年,是伴随孝文帝的迁都而开始营建的,而作为鲜卑族的孝文帝,他来到中原的汉民族黄河的流域,更希望与当地的人民更好地融合在一起,便实行了一系列改汉姓、穿汉服、说汉语的政策。

“所以龙门石窟的造像已经变成了汉民族的面貌,另外还有造像的服饰也发生了变化,可以说龙门石窟造像是对于黄河文化和河洛文化的集中体现。”于超告诉记者。

记者了解到,龙门石窟是世界上造像最多、规模最大的石刻艺术宝库,曾被联合国教科文组织评为“中国石刻艺术的最高峰”。

龙门石窟作为世界文化遗产,目前得到很多市民及游客的关注,龙门石窟在实施文旅文创融合发展方面,具体做了哪些举措呢?

于超告诉记者,文旅文创融合是龙门石窟现在主要推动的方面,也是带动全民去参与的,目前,景区打造了无上龙门的裸眼3D体验馆(一球幕影像),让游客沉浸式身临其境能感受到龙门石窟的文化,包括造像艺术、黄河流域的文化。另外,包括龙门石窟内的古街也增添了汉服体验,让游客去体验汉服和一些文旅文创的产品等,让游客近距离感受以文旅文创融合发展的新体现。

融合感受悠悠历史,打造可听、可感的“河洛文化”新体验

以黄河、洛水为根基的河洛文化,在黄河文化中占有重要地位,谈及河洛文化,不得不提及洛阳,现在的洛阳如何传承和延续河洛文化?

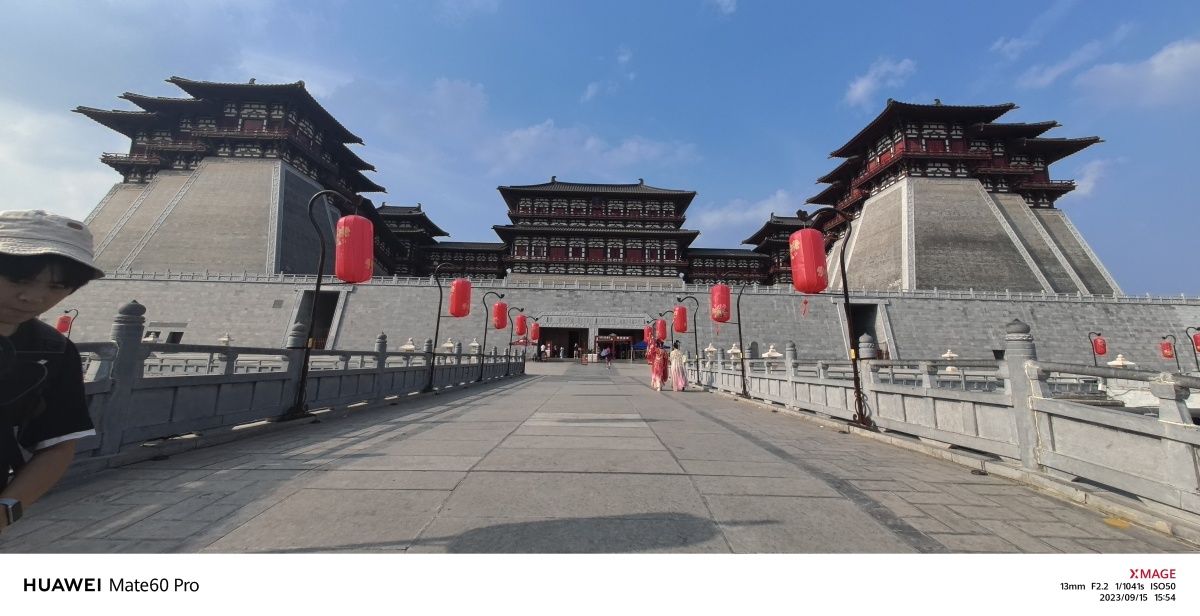

据悉,洛阳是河洛文化的起点和源头,河洛文化是黄河文化重要的组成部分,其中隋唐洛阳城在河洛文化当中书写下了非常绚丽的篇章。

隋唐洛阳城始建于公元605年,经历了隋、唐、五代和北宋时期530余年的辉煌时期,如今,隋唐洛阳又该如何讲好这段历史、传承这段文化?

记者从隋唐洛阳城应天门遗址了解到,对遗址进行复原和展示,是他们的一项重要工作。洛阳文保集团洛阳隋唐城运营管理有限公司游客服务部的周洁婷告诉,洛阳在着力打造中轴线复原展示工程,希望能够将历史上浩瀚的隋唐洛阳城,以19公里长的中轴线进行全线的复原和展示,这是一个非常大的工程和规划。

据周洁婷介绍,我们还在原有遗址点位上,建立对应建筑,比如应天门遗址博物馆,就是首先对遗址进行了保护和展示,其次又在建筑的外观上对历史上的应天门进行了原比例的复原。

“另外明堂天堂作为当时执政的宫殿,还有皇家御用的礼佛堂,现在在遗址上进行复原展示工程,本身也是讲好河洛文化的一种重要方法。”周洁婷说。

游客如何才能感受悠悠历史文化的脉络?隋唐洛阳城应天门遗址沉浸式体验让你“穿越回过去”。

记者了解到,隋唐洛阳城内运用了众多声光电技术,比如数字化的投影,和一些沉浸式演绎。

周洁婷告诉记者,为保证游客有沉浸式体验,场馆当中,检票、售票、保洁等工作人员,都会身着汉服,一些沉浸式游览项目,游客进来后,有穿汉服的环节,客他进来以后挑选自己喜欢的汉服,还可以选择自己的身份,比如可以选择今天是做使臣还是做将士,做乐师还是画师等。

“游客来到主剧场沉浸式的游走式的互动式的这种演绎环节,打破了传统剧场式演绎方式。游客可以融入其中某一个角色,感受历史文化,这就是沉浸式演绎真正的精髓所在”。周洁婷说,讲好黄河文化、讲好河洛故事,更要众多方法齐上阵。

来源:大河报·豫视频 编辑:王惟一