“豫见河南 传承中国”报道组走进郑州——120年三座桥,见证了国富民强

大河报·豫视频记者 张超 摄影 许俊文 实习生 黄海明

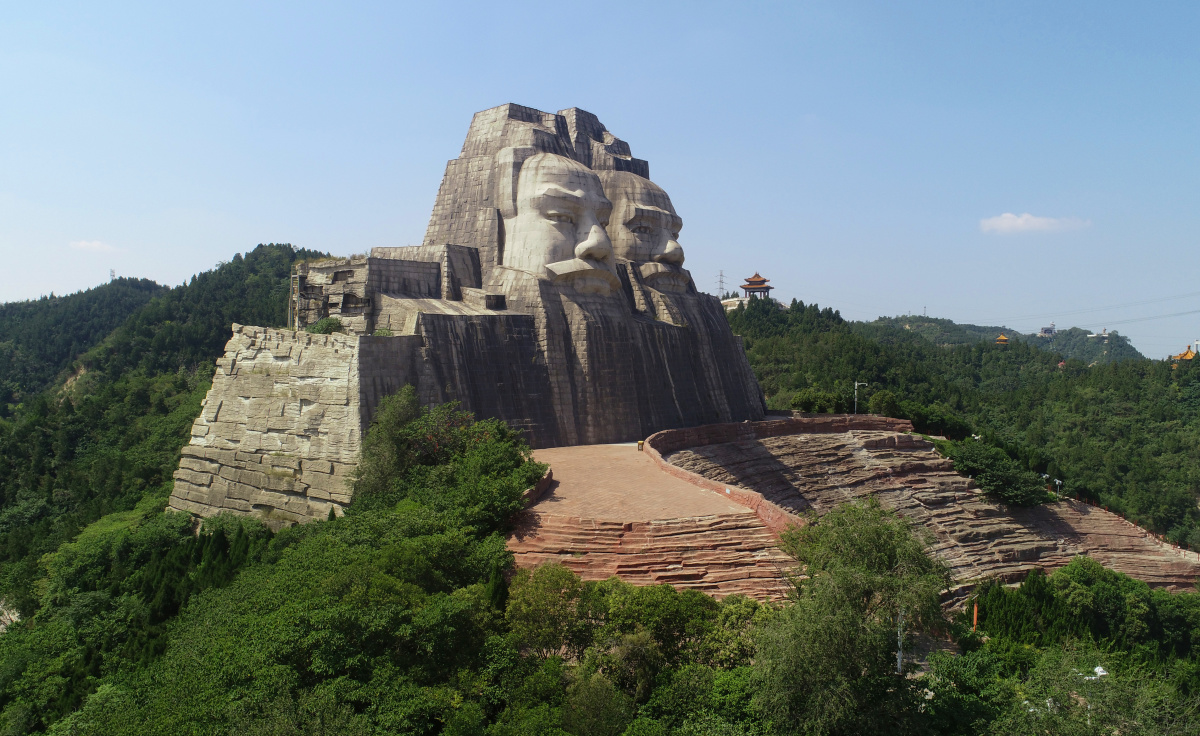

一座石碑,分开了黄河中下游;三座铁路桥,见证了民族伟大复兴;炎黄二帝两座雕像,延续了中华上下5000年文明史……

9月18日,由河南黄河河务局、河南日报社作为指导单位、大河网络传媒集团主办、大河报执行的“豫见黄河 传承中国”大型策划报道走进郑州,感受千年文明,体会文化传承。

黄河洛河交汇处清浊分明 孕育太极文化

18日,大河报记者一行来到“河洛汇流”处,一条堤坝直插河流,两条河流撞击在一起,一半清、一半浊,黄河与洛河交汇处,形成了两河交汇而不相融的奇观。

据了解,两条河流交汇,一清一浊,产生漩涡,相传伏羲正是看到此景象,画出八卦图,孕育出太极文化。

黄河分界碑中下游分割点 地上“悬河”起点

在风景秀丽的桃花峪,矗立着一座高21米的石碑,上面“黄河分界碑”5个大字,清楚的说明了它在这里的意思。

黄河中下游在此分割,也是地上“悬河”的起点,自此开始,黄河河势开始游荡多变,主河流也频繁摆动,尤其是桃花峪地区,正处于黄河大冲积扇的顶点和轴心,防汛任务繁重。

荥阳河务局党组书记、局长高超向大河报记者介绍,荥阳黄河起始位置位于小浪底水库下游76公里,直到郑州花园口,这之间被称为“小花间”的1.8万平方公里无大型水利工程,加上有伊洛河、汜水河汇入,一旦出现暴雨,洪水形成快、来势猛、预见期短。

如何防范风险?据高超介绍,每年汛前,荥阳河务局会对重点河段进行巡查,针对易出险部位提前进行预加固,同时,物料和机械也要准备到位。

主汛期,除河务局自身的一些巡查人员外,地方政府也会组织群防队伍配合河务部门参与巡坝查险。

“我们有将近6万亩滩地需要巡查,所以必须借助无人机设备”高超说,执法部门一个月至少要对荥阳河道范围巡查三遍。

沿黄生态廊道三年种植草皮34万平方米

黄河生态文明发展,在郑州这段黄河有怎怎样的体现?据荥阳河务局党组书记、局长高超介绍,单在荥阳黄河所辖区域内,除3处控导工程外,还有1处灌注桩坝工程,3处引黄涵闸。

黄河段生态廊道建设,荥阳河务局在3处控导工程背河护坝地内种植以防汛抢险料物(柳树、杨树)为主的生态防护林,共计种植生态林约1400亩,生态树木约15.40万株;完成控导工程临河防浪林约600亩,树木约6.60万株;种植控导工程行道林约14公里,门树约4000棵(女贞、杨树和法桐)。

据高超介绍,近几年,按照黄河流域生态保护和高质量发展的要求,荥阳河务局联合属地政府、自然资源局、林业局,大力开展沿黄生态廊道建设和邙山绿化提升项目,在桃花峪控导工程背河,种植金枝复叶槭和美国红枫高品质绿化树种100余。

“我们开展邙山绿化提升,在桃花峪控导背河邙山脚下,种植柏树、白皮松等耐旱品种,提高了沿黄邙山山体的绿化覆盖率。”高超说,在绿化提升方面,借助水利工程标准化创建工作,实施防洪工程坝面、坝垱等部位的草皮种植,近三年累计种植草皮34万平方米。

高超说:“黄河沿岸构建了以绿色防洪工程、绿色生态廊道和绿色邙山为一体的沿黄生态廊道体系,打造成了沿黄村民休闲旅游的好去处,提高了荥阳沿黄村民的幸福指数。”

“三桥汇”三座铁路桥 见证中国百年国富民强

在黄河郑州段,有三座紧挨着的铁路桥,最早的一座只能看见桥墩了,最新的一座生机勃勃。

据郑州黄河文化公园导游陈燕云介绍,这三座桥被称为“三桥汇”,三座桥横跨三个世纪,有近120年的历史,是中华民族伟大复兴的历史见证。

陈燕云介绍,第一座桥是京汉铁路郑州黄河大桥,该桥1903年动工,1905年建成,1906年正式通车,是中国在黄河上修的第一座钢结构铁路桥。

“当时的时速一个小时只有15公里,但它依然是南北交通的一个大动脉,所以那个时候是兵家必争之地,现在只剩下一个桥墩了。”在京汉铁路桥下游500米处有一座黑色铁路桥,是1960年通车的京广铁路郑州黄河大桥,是新中国在黄河上自主建造的第一座双线铁路桥,“建设这座桥的时候是比较困难的时期,可以说是发扬了我们自力更生、艰苦创业这样一个精神。”陈燕云说,在2014年5月16号,这座桥也已经退役了,接替他的就是第三座波浪形的虹桥。

陈燕云所说的波浪形虹桥,是2014年通车的郑焦城际铁路暨改建京广铁路大桥,是中国进入城际铁路时代和高铁时代的重要体现,

陈燕云说:“最后一座桥的技术领先世界,是我们自己建造的,三座桥也是中国百年国富民强的一个历史见证。”

炎黄二帝塑像气势磅礴 成研学热门地

坐落于黄土之上,面朝黄河,总高度达到了106米,这是融合了黄河、黄土、炎黄文化的炎黄二帝塑像。

为什么称自己是炎黄子孙,从这里可以找到答案。

陈燕云向记者介绍,除了宏伟的炎黄二帝雕像和他们背后的故事,塑像两边的两条“名人走廊”,更是中华文化的具体体现。

“两侧是百位中华历史名人像,117位名人名家,涵盖了文学、艺术、数学、天文、地理、医药六大方面有过特殊贡献的人物。”

据了解,这其中包括“文明曙光”“文治武略”等几大类,比如“文治武略”就涵盖了范仲淹、文天祥、张居正、林则许、郑成功、戚继光、海瑞等;“智慧之光”涵盖了鲁班、孙思邈、李时珍等。

“还有‘诸子百家’,唐诗宋词的代表人物和四大名著的作者都在里面,真个布局的设计就像两条巨龙一样盘在这里,象征着对炎黄文化的一个传承和延续。”据她介绍,想了解中华文化,在这里可以从头到尾有一个系统的了解。

她说:“在刚结束的真个暑假,非常多小家庭来这里研学,家长带着孩子,一路看一路讲,中华上下5000年,要从这里开始讲起。”

来源:大河报·豫视频 编辑:王惟一