河南有个智能机器人百人科研团,从废旧桌椅上拼出智慧农业新图景 │ 数字农业向新行③

大河报·豫视频记者 邓飞

无人驾驶农业机器人驶向田间地头,不仅自动喷洒农药,还能自动喷洒水肥。这样的场景将越来越多。在河南新乡就有这么一个宝藏实验室,和一个百人智能机器人团队,深耕九年,连续研发出小麦抗倒伏性能测评机器人、智能果蔬采摘机器人、智能作物生长监测机器人、全自主割胶机器人、智慧水产养殖机器人等多种农业机器人,并投向市场。科研如何赋能智慧农业,又如何与产业融合,记者走进河南科技学院人工智能学院,与院长面对面而谈。

无人驾驶河南造,能洒水肥能喷药

蘑菇头北斗天线、四轮驱动无人驾驶、智慧云平台交互……近日,由河南科技学院智能机器人研发团队自主研发的无人驾驶高地隙自主喷洒机器人亮相,高颜值与黑科技的完美结合,刷新了人们对农田管理多由植保无人机高空喷洒的传统认知。

在新乡河南科技学院人工智能学院办公楼下,记者看到,一个长4米、高2米多的“庞然大物”昂首伫立,双臂完全伸展长度可达20米。这台“大家伙”一次能装700升农药,在不久的将来,它将以无人驾驶的状态开进农田,四个高高的轮子“骑在”麦苗之上,以每小时1到8公里不等的可控速度行驶于麦田之中,一天便能完成对数百亩小麦的水肥或农药喷洒。这种效率远远超出传统的人工作业。

高地隙自主喷洒机器人

“它可以在不损伤作物的情况下自主喷洒,也能够保证在不影响作物正常长势的情况下,减少人工作业受到的药物危害,提高喷洒效率的同时保障人员健康。”河南科技学院人工智能学院院长蔡磊告诉记者。

如果陷入泥泞或深沟,在没有驾驶员的情况下,机器能否克服困难、持续作业?答案是肯定的。

据介绍,该机采用自主设计的特殊结构前后桥自转向电动底盘,大大减小了转向阻力。控制系统会根据自转向结构系统特点进行建模、观测、参数辨识和控制,基于实时定位、路径规划和跟踪控制,实现直行和转向作业过程中前后轮重合轨迹跟踪,减少对作物的碾压,实现全程无人化作业。除小麦之外,水稻、玉米、棉花等同类大田作物都可以享受到同款“服务”。

目前,该研发团队正在与企业接洽,时刻准备将其投放市场。

宝藏实验室住满了农业机器人

用于喷洒水肥或农药的高地隙自主喷洒机器人只是该研究团队的代表作品之一,其在农业领域的研究成果涉及农业生产、畜牧养殖、林业种植等多个应用场景。

近日,记者在采访时看到,研究团队在暑假期间坚持工作,实验室里摆满了机器人——小麦抗倒伏性能测评机器人、智能果蔬采摘机器人、智能作物生长监测机器人、全自主割胶机器人、智慧水产养殖机器人……

实验室一角

“小麦抗倒伏性能测评机器人主要用于检测作物抗倒伏性能。它可自主采集规整作物抗倒伏性能数据集,实时反馈数据分析处理结果,减轻农业科研工作者的劳动强度,提高科研效率。”蔡磊介绍说。

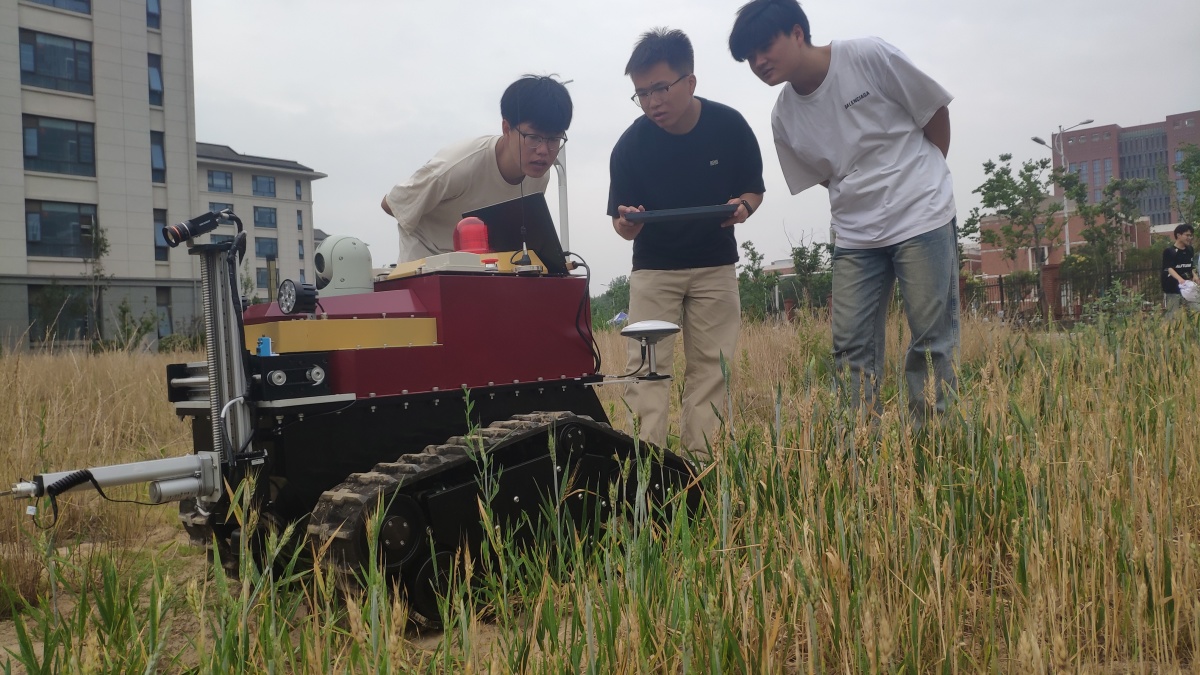

研究团队在测试小麦抗倒伏性能测评机器人

“智能果蔬采摘机器人是我们团队最早研发的一款机器人,现在已经升级了。它采用多传感器融合技术,基于深度学习的视觉算法,实现对果蔬等农产品的识别、定位、抓取、采摘、回收等一系列采摘任务。可应用于现代农业园区。”谈起团队研发产品,蔡磊如数家珍。

智能果蔬采摘机器人

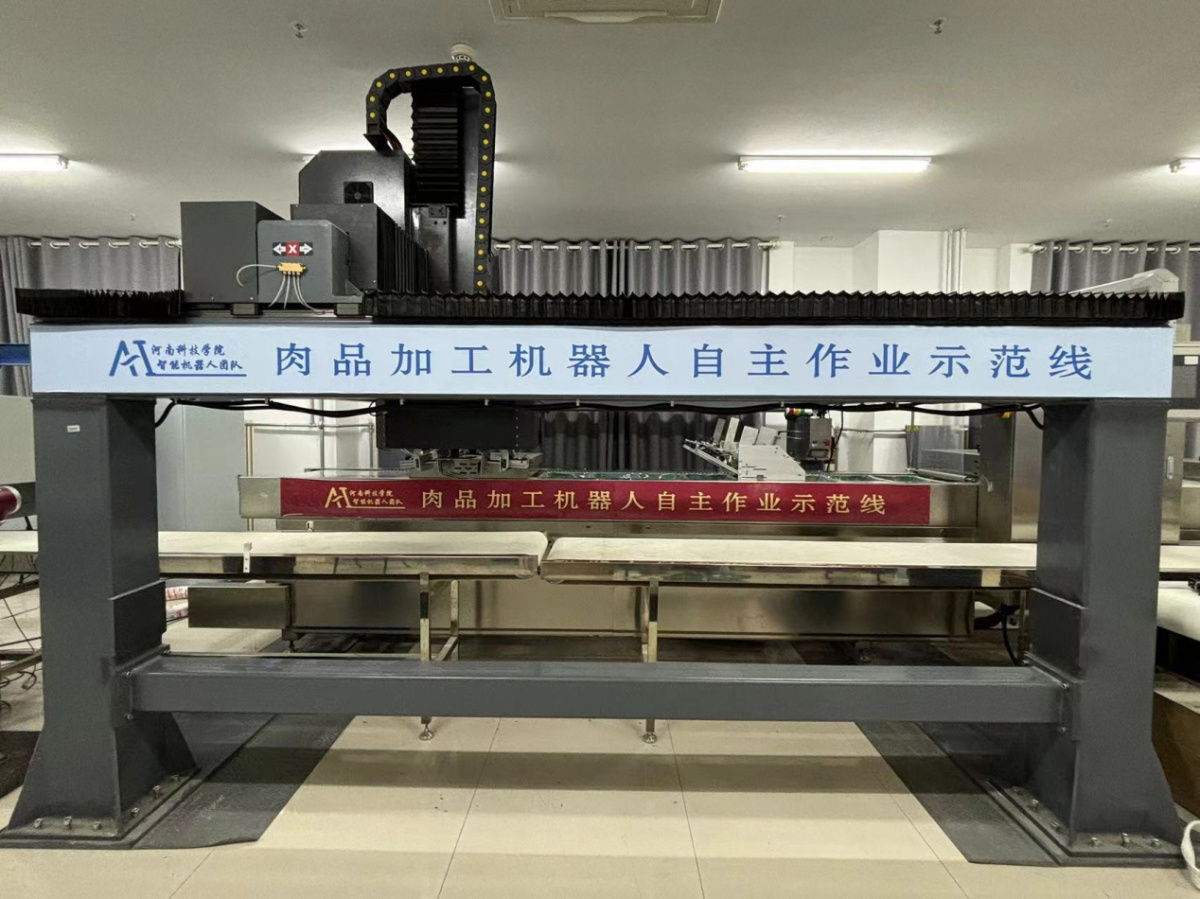

实验室的另一端,记者还看到了一条主要用于生猪分割的畜禽胴体分割机器人中试线,它能用最优切割线自主规划方法实现精准分割,目前被众品、双汇等国内头部食品企业采用,是该行业领域唯一一个由国内团队自主研发的自主分割机器人系统。该项目课题还列入了国家重点研发计划。

肉品加工机器人自主作业示范线

真正实现智慧农业,首先要解决无人驾驶技术。据介绍,研发团队深耕行业9年,在其宝藏实验室里实现了多项自主作业关键技术突破。比如,可综合应用北斗全球定位系统、5G技术,融合高清摄像头、雷达等传感器,通过自主算法,让设备在复杂的农业生产环境下实现智能路径规划、自主作业、智能返场等功能。

研究人员现场测试

2020级的王莹莹同学是学院招收的人工智能专业的第一批本科生。她说道,实验室就是研发中心,机器人都在此诞生,“我们以科研项目为切入点,在发现问题、提出问题、解决问题过程中不断激发科研兴趣、提升创新思维和实践能力。”

九年深耕,智能机器人研发流程抢眼

智能化是现代农业发展的方向。如今无人驾驶、无人作业等新农机、新技术不断升级、推广,农业生产由“汗水农业”朝着“智慧农业”加速转变,耕种管收储等环节都轻松起来。

作为始建于1939年的河南科技学院,前身为中国共产党早期创建的延安自然科学院大学部生物系,历经北方大学农学院、华北大学农学院、华北大学农学院长治分院、北京农业大学长治分校、平原农学院、百泉农业专科学校、河南职业技术师范学院等时期,形成了“源于农、兴于农、发展于农、服务于农”的鲜明办学特色。多年来,由人工智能机器人团队研发的农业机器人在河南、山东等地相继投入应用。

“河南是农业大省,农业机器人需求量大、应用范围广,但智慧农机的复杂性高、投入大,研发周期长,更需要从实际需求出发。”蔡磊说,团队为摸清、摸准需求,经常走进市场一线,与企业董事长或总经理面对面调研。

在实验室,蔡磊拿起一个机器人模型说,科技创新以市场实际需求为导向,学术服务以用户实际需求为导向。只有做到这些,技术的发展创新才能真正地融入机器人产业,其它行业也是同样的道理。

于是,随着农业信息化新时代的来临,经过九年的钻研,一个原创性智能机器人研发流程逐渐清晰:需求引领、数字仿真、技术攻关、硬件控制、感知决策、系统集成、系统调试、测试验证、性能优化、设备测验。在实验室,每一个环节都有实验专区,这个研发流程成了标准流程。

河南科技学院人工智能学院办公楼

据了解,现有国家“八六三”计划智能机器人主题产业化基地河南分中心、河南省智能农业机器人技术工程研究中心、郑洛新国家自主创新示范区特种机器人重点实验室等省级科研平台,纷纷落地人工智能学院。其中,河南省智能农业机器人技术工程研究中心建设评价优秀,并被列入河南科技学院“十四五”国家级科研平台建设规划。

记者手记:智慧农业向上生长,更要向下扎根

相比其他行业,农业领域的机器人研发更复杂,研发周期更长。最新研发的高地隙自主喷洒机器人研发用了三年时间,畜禽胴体分割机器人研发用了六年。是什么样的研发团队会在此深耕,并有如此毅力和定力?

经深入了解才发现,他们的奋斗经历也正是农业数字化转型过程的真实写照:从无到有,从有到优,自主研发。据了解,该智能机器人研发团队始于2015年,由河南科技学院以蔡磊为代表的青年教师组建,后来随着越来越多师生的加入,人员规模达到100多人,主要研发智能农业机器人、特种机器人、两用机器人等高端智能装备。

据人工智能学院党委书记叶晖回忆,团队成立之初,没有试验场地,就把办公室腾出来当实验室用;没有试验台和椅子,就把别人废弃的桌子、凳子捡回来,擦洗干净接着用;没有项目,就东奔西走四处找项目、挖资源,哪怕是没有资金的横向项目,都愿意干。

“做科研一定不要被一时的挫折而打倒,不要被眼前的困难所吓退,对于我们普通学校的普通学生来说,必须要养成不屈不挠、坚忍不拔的这股劲儿。”团队成员孙乾坤深耕九年,他就是凭着这股劲儿从一名本科小白,成长为一名独当一面的博士研究生。

年轻的研发团队

蔡磊院长在为团队作指导

自主研发、国产替代、市场需求、科研初心、立德树人……在采访蔡磊期间,这是记者听到的出现频率最高的几个词。如何坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,蔡磊说,论文要写在大地上,应用要赋能各行各业,将科研根植在祖国大地上才是立足之本。如今,在学校和院党委的大力支持下,经过九年的努力,智能机器人团队具备了“科研赋能产业,产业反哺教育,教育支持科研”良性循环的基础条件。

河南科技学院人工智能学院院长,二级教授、博士生导师 蔡磊

当前,农业数字化、智能化、数据化、商业化正步入深水区。然而,高素质农业生产管理人才匮乏,智慧农业科研体系不健全,农业科技推广技术不成熟、产业难融合、商业落地困难等难题也给数字农业带来巨大挑战。

今年是人工智能学院首届本科毕业生走向社会、走进各行各业的一年。据了解,毕业生就业地区多在江浙沪一带。有更多背后的故事,文字不足以表达,留给我们的启示,更引人深思。

来源:大河报·豫视频 编辑:高鹏