“中国造纸第一镇”,竟藏着让吃货们垂涎的特色美食,制作技艺列入非遗名录|寻镇中原③

编者按:

带你看古镇里的河南。

古朴与神秘、繁华与富丽,历史沧桑与自然风光融合交织……

不同于江南古镇的温婉含蓄,塞北古镇的雄浑质朴,中原古镇底蕴厚重、自成一体。

文化、历史大省河南,古镇星罗棋布,它们不少是商埠重镇,历史悠久,山川秀美;有的因渡口而兴,“水陆码头”、百货总集,或三省交界,关隘锁喉……留下数不尽的传说,独具风情魅力。

近日,大河报·豫视频记者一行辗转河南多地,寻古镇,访遗迹,探美食,带你看河南古镇何以魅力远播,看中原文化何以源远流长。

总出品:王世伟

总策划:许笑雨

策划:王驰

统筹:温中豪 陈朋冲 卜雅雯

执行:于鑫 郭双景 刘智鑫

核心提示

千年前的古法造纸,依然能传承至今,在这座古镇的一隅,散发着历史的幽光。来到这座“中国造纸第一镇”,每位实地感受古法造纸工艺的人们都为之惊叹。

古镇名曰“大隗”(读音 wěi)。虽有些生僻,但却大有来头。 大隗最初源于人名——大隗仙人,相传他是黄帝的老师,或是一位隐士。《庄子》中记载了黄帝在具茨山上向大隗求教治国之道的故事,其中著名的“害群之马”便来自此次著名的问道中。这份神秘色彩更让小镇平添了几分仙气。

这里还有城寨、庙宇、古院落等遗存,随手一摸便是“千年”,令游客思绪满满,还有绝美的梁祝故事、飘香的百年美食,令人沉迷的人间烟火气……都写满了小镇的传奇和浪漫。

相传梁祝故事发生在这个古镇上,梁祝墓、“栏桥相会”遗址等一应俱全

大隗镇位于新密市东南部。这个名字里就带着神话色彩的地方,南北丘陵起伏,中部西高东低,地势宛若天成,最高处傲视群峰,最低处则温柔地依偎着大地,洧水潺潺穿镇而过,滋养了一方水土,也孕育了丰富的物产和勤劳的人民。

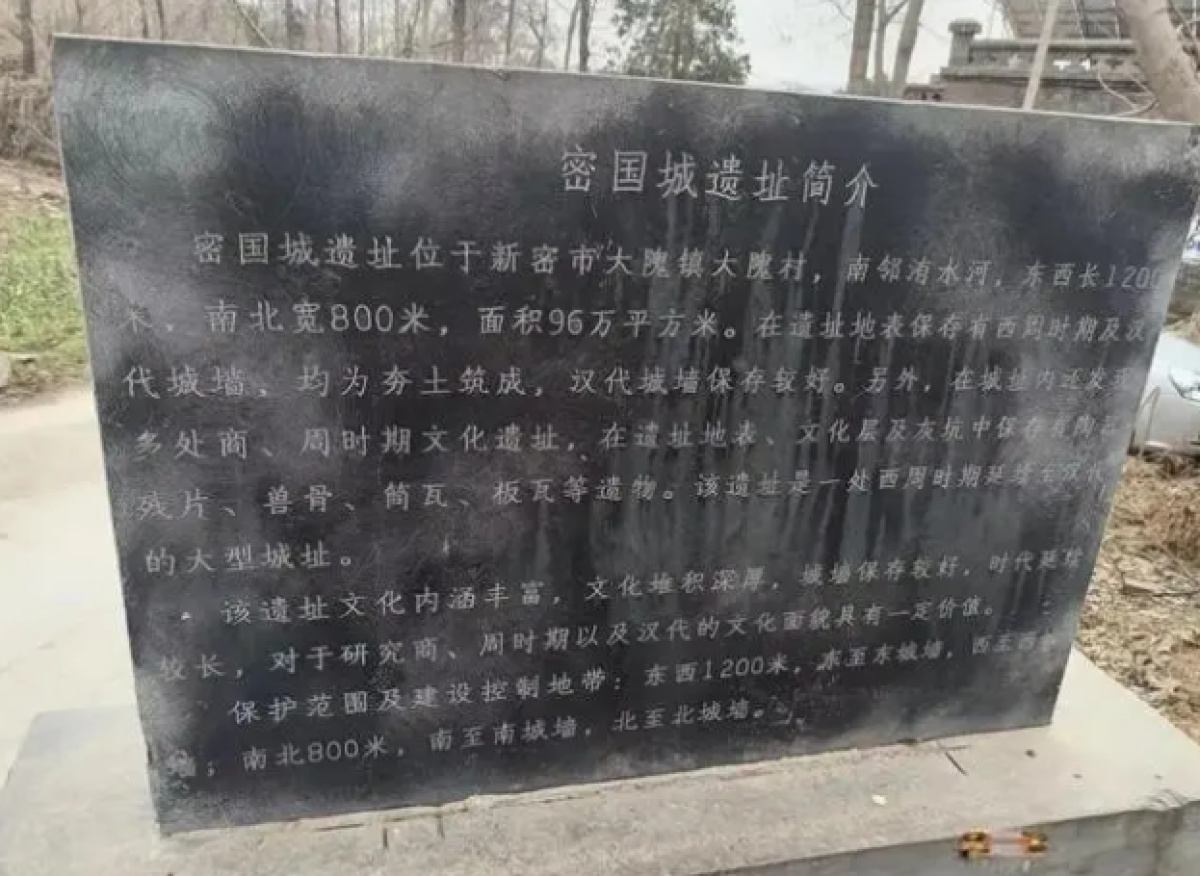

据史料记载,大隗镇是西周时期古密国都城所在地,后又为郐国都城。西汉高祖刘邦始置密县,治在大隗,后历经东汉、三国魏、晋、南北朝,至隋大业十二年(616年)止,822年的时间,大隗一直是新密的行政中心。

虽然部分传说中的遗存已淹没在历史变迁中, 但这里仍留下众多人文历史传说,散落在文学作品中,让人津津乐道。其中便有相传发生在东晋时期的凄美爱情故事——梁祝。

从古至今,梁祝的爱情故事在全国许多地方都流传着不同的版本,众说纷纭。在大隗镇,这里亦有当地人口口相传的“梁祝遗迹”,给这座古镇增加了一抹浪漫情怀。

图片:名为夷山的小山岗

在大隗镇杨河与洧水的交汇处,有一个河屯村,村口伫立着一座名为夷山的小山岗,长约0.5公里,高数丈。岗上树木葱茏,岗下杨河波光粼粼。

“我开始记事儿时,印象中夷山东西横跨100多米,西边和村庄相连,东边和河道相接。”说起夷山,大隗镇河屯村村民、文化讲解员刘大仓来了兴趣,“小时候我们成群结队地去上边玩,周围老百姓对这里都很熟悉,每个人都能讲出他们自己心中梁山伯与祝英台的故事,都认为这是个美丽的爱情传说。”

如今,夷山因自然风化及其他各种原因越来越小;草亭、学洞与栏桥因时光变迁也难觅踪迹。

图片:航拍镜头下的梁祝墓

“走!我领你去梁祝冢看看!这里还留有遗存!”对于家乡的人文传说,刘大仓十分自豪,穿过一人多高的玉米地,结满果实的桃林,这座高3米,底周长20米,两旁起脊,中间凹陷的,就是当地世代相传的梁祝冢。而距离梁祝冢60米处的张固寺,是大隗镇另一历史遗存,里面一块明清碑碣上还有关于梁祝墓、马文才坟的刻言。

图片:航拍镜头下的张固寺

大隗镇党建办副主任张广武告诉记者,凡梁祝故事中涉及的地、名、物,这里都有。目前,梁祝传说已列入新密市第一批非物质文化遗产名录民间文学项目类别。

河南省文联著名作家、民俗学家李铁城先生曾经来大隗考察梁祝文化遗址,他曾提到,全国各地的梁祝文化遗迹共有18处之多,但新密梁祝文化有3个独特之处,比如遗迹丰富,除梁祝墓之外,还有马文才墓葬,以及栏桥遗址是其他地方不具备的,“栏桥相会”是梁祝后续故事中的重要情节,在全国梁祝文化中占有重要地位。

历经千年,梁祝传说在这里生根发芽,传达着人们追求美好爱情的质朴愿望。

把树皮手工制作成白纸,古法造纸你见过吗

薄如蝉翼洁如雪,抖似细绸不闻声。在古镇一隅里,藏着传承千年的“神奇魔法”。

宋金时期,大隗镇已经是闻名遐迩的手工造纸制作中心。鼎盛时期,这里有手工造纸作坊2000多处,“陷具”(注:用于捞纸浆、相似竹帘的工具)5000多具,从业人员20000余人,产品远销全国各地。20 世纪60年代以来,发展起了现代化造纸企业100余家,大隗镇也被中国造纸协会誉为“中国造纸第一镇”。

图片:黄保灵在取枸树皮

大隗镇手工造纸能传承千年,与当地自然条件密不可分。周边山区盛产桑树、枸树,树皮纤维又长又柔软,吸湿性强,是造纸的上好原料。造出来的纸纸质又柔又细,写字不渗,浸水不烂,经久耐用。文人用它写字作画,老百姓用它做炮捻、糊油篓,可谓人见人爱。

随着机器造纸的普及和工业化生产的需要,大隗镇仅剩黄保灵一家作坊还坚守着这一原始造纸工艺。

初见黄保灵时,他正穿着一件褐色的汗衫,驮着小孙子在外溜达。见到记者后,黄保灵从小屋里拿出一沓刚做好的棉纸,“我从小就觉得手工造纸非常奇妙,特别是把纸从水中捞出来的那一刻,像变魔术一样神奇。”

黄保灵说,小时候一有时间,就跑去看父亲如何做纸,有机会了还会试两下,每次都会特别开心。从16岁初中毕业后,黄保灵便一心一意学习起了手工造纸技术。这才发现,手工造纸并不是一件容易的事情。手工造纸工序复杂,劳动强度大,分为选料、泡料、煮料、晒料、洗料、打料、 捞纸、榨干、焙纸等工序。

造纸原料一般选当地盛产的枸树皮、桑树皮,经过泡、蒸、晒、洗等几个不同的环节, 制成“穰”,将“穰”和“浆” 按照一定的比例,通过兑浆、踩浆混合在一起,然后倒入“抄纸”专用陷坑的清水中,再通过 “兑陷”“打陷”,使原料均匀地混合在水中。捞纸俗称“抄纸”,是用专用的“簾子”,深入水中,滤出水分,码在“纸坯 基”上,用计数器记下来。待捞够1000张,便算是做成了一个“陷”。将“陷”从坯 上取出,压净水分,交由扫纸师傅一张张地揭起,扫贴到灰墙上晾干,最后1000张扎成一捆,便成为手工成品纸了。

越说越有劲,黄保灵干脆穿上围裙,拿起家伙事儿现场展示起来了。记者拿着抄纸用的簾子趁机上去体验了两把,从水中捞出的那一刻,簾子带水的重量起码重四五十斤,而就是这样负重的抄纸动作,黄保灵一天要重复上千次。

2008年3月,手工造纸技艺被列入第一批郑州市非物质文化遗产名录。随后,黄保灵和爱人于改玲被公布为代表性传承人。2009年6月,手工造纸技艺被列入第二批河南省非物质文化遗产名录,黄保灵被公布为代表性传承人。

吃货们请集合!这里的五香牛肉已“香飘百年”

如果说古韵是大隗的底色,那美食则是它更生动的注脚。

从古到今,这里南来北往的络绎不绝,造就了大隗人“能吃、会吃、好吃”的独特饮食口味。

“束束腰带带劲儿,一歇儿跑到大隗镇。”当地人流传的这句话,正说明大隗镇美食众多,其中,五香牛肉当属NO.1。

2019年,大隗镇的牛肉加工技艺,成功入选“郑州市非物质文化遗产名录”。2000年,大隗清真牛肉当选为“新密十大名吃”,同一年又当选为“河南省中华老字号”。

“马永信牛肉传到我这儿已经是第五代了,已经有150多年的历史了,我们的牛肉最大的特点就是色鲜味美、筋烂肉面、气息芳香、回味悠长。”马永信牛肉的第五代传人马建伟告诉记者:“我们家的牛肉已经成了新密以及周边县市走亲访友最常见的礼品了。”

来到牛肉加工厂,还没进门就闻到扑鼻的香味。马建伟告诉记者:“ 宰杀之后的生牛肉,会马上送进腌制车间进行腌制,腌制好之后,才会放入大锅,进行卤煮,牛肉好不好吃,关键就在于这一锅卤汤。”

这份从1881年流传下来的秘制配方,赋予了牛肉独特的香味。当你轻轻地撕下一缕,慢慢品尝,顿时就会有一股麻香、鲜辣、悠长的味道盈满口中,让人忍不住赞叹。

在大隗镇另一家数一数二的老字号便是虎家牛肉,虎家牛肉的创始人虎保岭做了一辈子牛肉,是虎家牛肉的第五代传承人。虎师傅牛肉卤得软烂,用手一撕很筋道,顺着裂痕还能看到肉的纹理。

卤牛肉的老汤已经“香飘百年”,一靠近就能闻到浓郁的料味。大火将老汤烧开,再把牛肉放进去小火焖煮。牛肉充分吸收老汤和大料的香气,卤制期间不加任何色素和添加剂,煮出来是什么样就什么样。每到春节前或者旺季时,五六个大锅同时开火,要煮上五六千斤牛肉才能供应得上。

图片:虎家牛肉在郑州开店

如今,虎家牛肉从过去的小推车,换成了店面;从散装牛肉,发展成了真空包装;虎家牛肉也从新密,开到了郑州。

“人喊人千声不语,货叫人不叫自来”,如今的大隗牛肉,每天都门庭若市,已经是新密市的一张美食名片。

工人培训三年才能熟练制作,大隗镇荷叶饼咬一口就“爆浆”

大隗镇的另外一张美食名片当属荷叶饼。提起荷叶饼,脑海里的第一印象就是梅菜扣肉的盘子里放的一圈儿像贝壳一样的饼,而大隗镇的荷叶饼,则是一道与众不同的点心。

据记载,大隗荷叶饼的历史可以追溯到清朝嘉庆末年,距今已有200余年的历史。大隗荷叶饼之所以深受喜爱,除了悠久的历史,还有它精湛的制作工艺。它的外形酷似含苞待放的荷花,馅料如晶莹剔透的玛瑙。

1982年,大隗荷叶饼被河南省供销系统,评为“优质产品”;1986年,又被郑州市供销系统评为“地方名优产品”;2000年以来,先后获得了“河南中华老字号”“全国供销总社千社产品”的荣誉。大隗荷叶饼制作技艺也已经入选新密市第一批非物质文化遗产名录。

荷叶饼的馅料主要由蜂蜜、白糖、玫瑰和植物油制成,外皮则由精粉、水和植物油和面制作而成。制作过程中,面皮需要叠出30多层,每层薄如白纸,紧紧相贴,包裹着透明晶莹的半流质糖馅,形如荷叶。

这种制作方式自清代传承至今,已有百年历史。每一口咬下去,都会感受到馅料的扯丝,味美爽口,甜而不腻。

大隗镇供销社荷叶饼二车间负责人秦永盼告诉记者:“我们这里的员工要经过至少三年的培训,才能够熟练地制作荷叶饼。”

荷叶饼虽然售价不高,但制作技艺却极为繁琐和考究。从原料的选择、熬制糖稀、包馅成饼,再到最后的进炉烘烤,每一道工序都有严格的要求和标准的制作方法。刚出炉的荷叶饼香甜可口,油而不腻,稀而不淌。现在每年产量达20万斤,远销北京、山西、河北、湖北、山东等地。

来源:大河报·豫视频 编辑:李钰