中国工程院院士张平:6G元年可能在2030年

大河报·豫视频记者 张晶晶 北京报道

当前,全球6G技术研发已进入关键窗口期。

作为新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力,6G不仅承载着通信网络的代际跃迁,更将重塑未来社会的智能化图景。

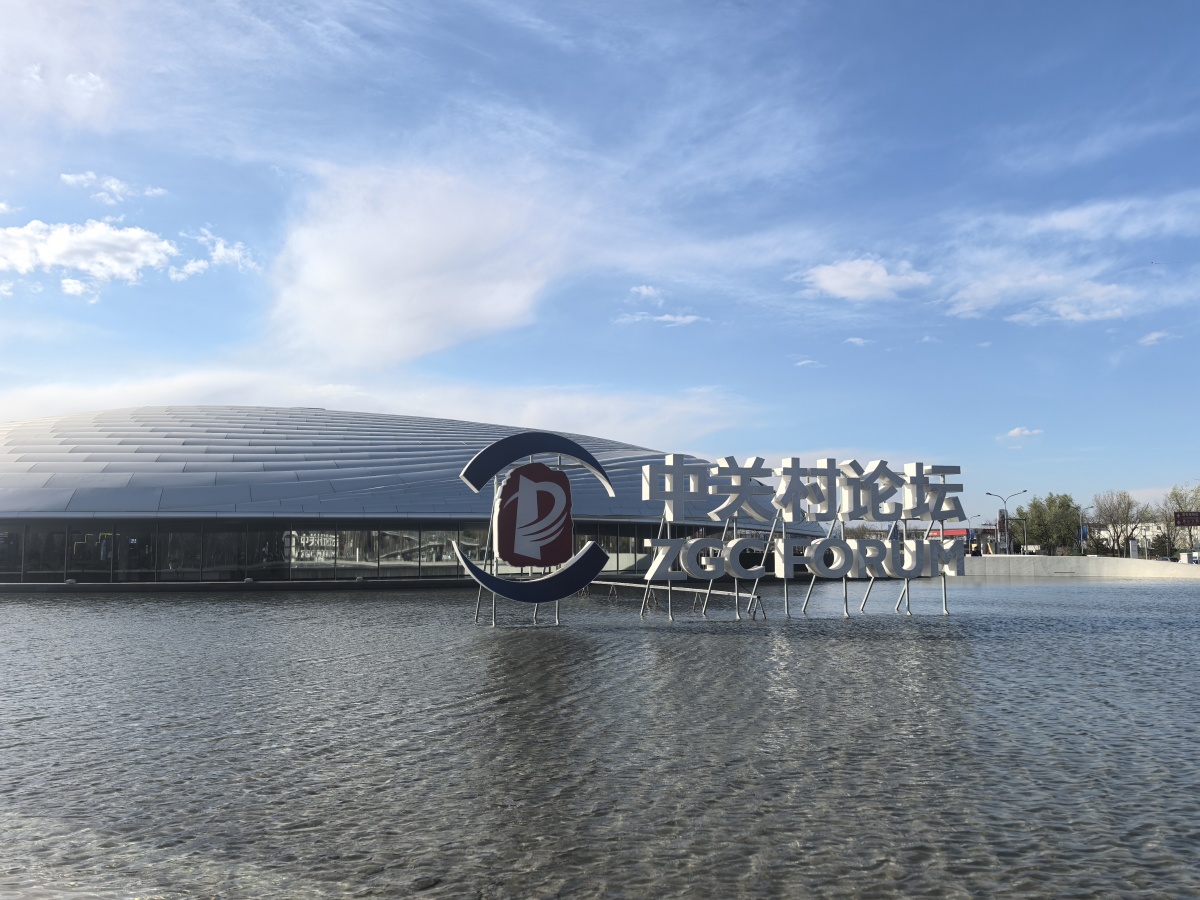

3月29日,2025中关村论坛年会上,中国工程院院士张平接受大河报记者采访时表示,6G元年可能出现在2030年。“6G不是突然出现的,它可能是随着5.5G逐步成熟的。”

2025中关村论坛年会6G技术与产业创新论坛新闻发布会上,张平介绍,2030年,预期智能网联汽车、智能终端、智能机器人,正加速成为覆盖“人、车、家”生活场景的信息消费“新三样”。

6G网络重要应用场景:智能网联汽车、智能终端、智能机器人

张平表示,随着智能网联车发展,汽车正从出行工具向“第三生活空间”演变,为用户提供一个全新的可移动的沉浸式智能空间,承载行车元宇宙、高清全息会议等娱乐和办公创新应用。6G网络将为智能全息HUD提供高精定位和车路云协同服务,保障安全驾驶。元宇宙、全息会议需要6G网络提供200Mbps~1Gbps动态带宽,并在边缘提供AI和弹性算力,满足分布式实时渲染需求。

此外,AI智能体与多形态终端的高度融合将改变用户和应用的交互方式,有可能重构未来的应用生态。以面向出入境旅游群体的智能眼镜为例,其智能旅游助手能提供一站式行程规划、导航等服务,还能实现电话实时翻译、可见即可译的功能,提供高精定位、虚实场景叠加等体验。这些业务对网络要求高,如实时翻译时延不超10ms、实时场景构建对边缘设备的算力要求至少20TFLOPS等,6G网络能让这些业务有更好的体验。

智能机器人也将是6G业务的重要应用场景,正在向具备集群协作、动态交互、自主决策能力的群体智能演进,并逐步融入生产生活场景。例如在室外看护过程中多机器人陪同体育运动,以及汽车总装环节中协同搬运与装配。依托端侧算力,智能体不必再完整传输图像视频等多模态数据,只需传输推理得到的Token数据,这就对6G网络提出了支持多智能体通信的低延时、高可靠Token传输,以及云边端协同架构,大模型智能化计算等新的需求。

“6G是AI的最佳载体,AI是6G的进化引擎”

6G预计在2030年左右实现商用,它可以沿用哪些5G技术落地、商业推广的经验?

张平表示,5G的三大核心经验可深化至6G。

首先是标准与研发并行。延续IMT-2030推进组的协同模式,但需更注重基础理论突破(如语义信息论)对标准的引领。我国主导的语义通信理论框架为6G标准制定奠定先发优势。

其次,垂直场景驱动创新。5G在工业互联网中验证了网络切片的价值,6G需进一步以“数字孪生人”“低空交通”等场景倒逼技术融合。例如,无人机网络需通感算一体化的超低时延通信。

另外,国产化生态构建。5G毫米波国产化经验表明,需强化芯片、材料等基础环节。语义通信技术已验证低制程芯片的可行性。

国产大模型从年初以来成为极热的话题,6G与AI的结合在哪方面会有突出意义?

张平介绍,6G与AI的深度融合将重构通信范式,“6G是AI的最佳载体,AI是6G的进化引擎”,结合点包括:网络智能自治。AI驱动基站自优化、流量自调度,实现“零接触”运维。

数字孪生网络。通过AI构建虚拟映射,实时预测网络故障并仿真优化。

语义通信。摒弃传统比特传输,利用AI直接理解用户意图,提升信令效率;安全增强:AI动态识别新型网络攻击,结合区块链等技术实现可信数据交互。

来源:大河报·豫视频 编辑:刘惠杰