河南睿翼:小厂房里的“智造”突围 自动化设备+绿电赋能无人机螺旋桨出口20余国 | 智向未来

大河报·豫视频记者 崔峰

6月11日,在济源市思礼镇一处占地6亩的不起眼厂房内,河南睿翼复合材料有限公司的生产场景却暗藏“玄机”:三排高温固化成型机高速运转,偌大车间里工人身影寥寥——这套企业自主研发的自动化设备,正将碳纤维复合材料“一键”加工为无人机螺旋桨成品。从“高炉人工繁琐作业”到“无人化智能生产”,这家扎根济源6年的中小企业,不仅用科技创新勾勒出新质生产力的生动注脚,更深度融入济源低空经济产业生态,成为区域低空经济产业链上的关键一环。

自动化设备破局:工序减半,人力缩减,效率跃升

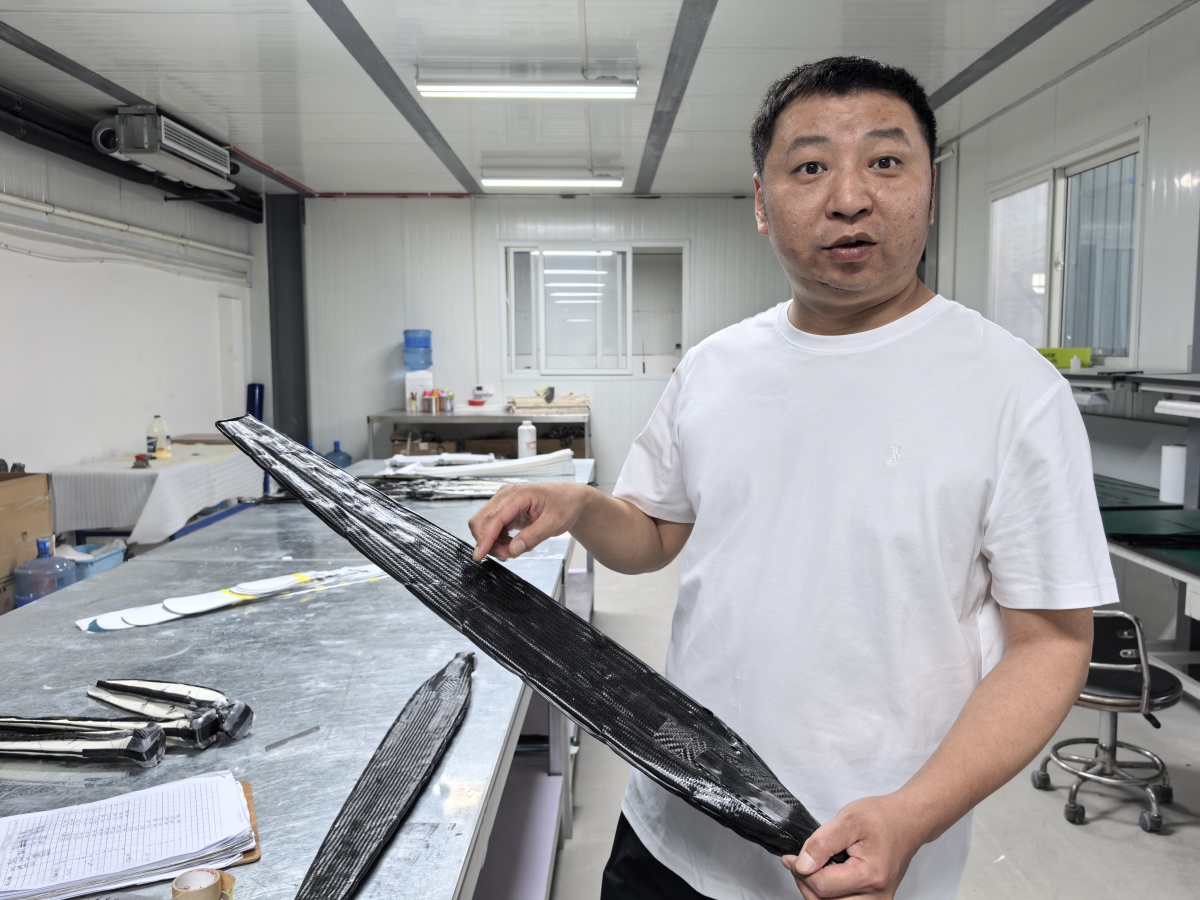

“过去加工螺旋桨,得经历下料、高炉固化、人工精修等近10道工序,不仅耗时耗力,精度还难把控。”企业负责人李海山指着运转的设备介绍,2022年起,公司投入数百万元研发高温固化成型机,通过集成自动化程序,将生产流程压缩至“下料-固化-精修-检验检测-包装”5道核心工序,劳动力需求减少60%,单台设备日产能提升至200支。

效率变革背后是材料与工艺的双重突破。睿翼采用轻质高强的碳纤维复合材料及独特的内部优化铺层设计,使比同等螺旋桨重量降低30%,无人机续航时间延长20%以上。车间棚顶30余万元安装的太阳能板,每日发电700度-800度,不仅满足全厂区绿电需求,每月还能节省电费1万余元,“绿色生产”与“智能制造”形成闭环。

值得关注的是,睿翼的技术突破与济源市低空经济产业规划形成强联动。随着济源加速布局无人机物流、应急救援、项目巡检等低空应用场景,其生产的高精度螺旋桨作为无人机核心部件,直接为本地低空经济企业提供关键配套,助力济源构建“研发-制造-应用”一体化的低空产业生态。

研发驱动:100余种产品、21项专利,抢占细分市场高地

这家建筑面积仅2000平方米的企业,却藏着“硬核”研发实力:成立6年来,累计研发100余种高性能螺旋桨,不仅覆盖消防、物流、载人飞机等20余个应用场景,更针对低空经济新兴需求,推出适配城市无人机配送、农业植保无人机的轻量化、耐候型螺旋桨产品,获得21项技术专利,并通过ISO质量体系认证、高新技术企业认证,跻身河南省科技型中小企业、创新型中小企业行列。

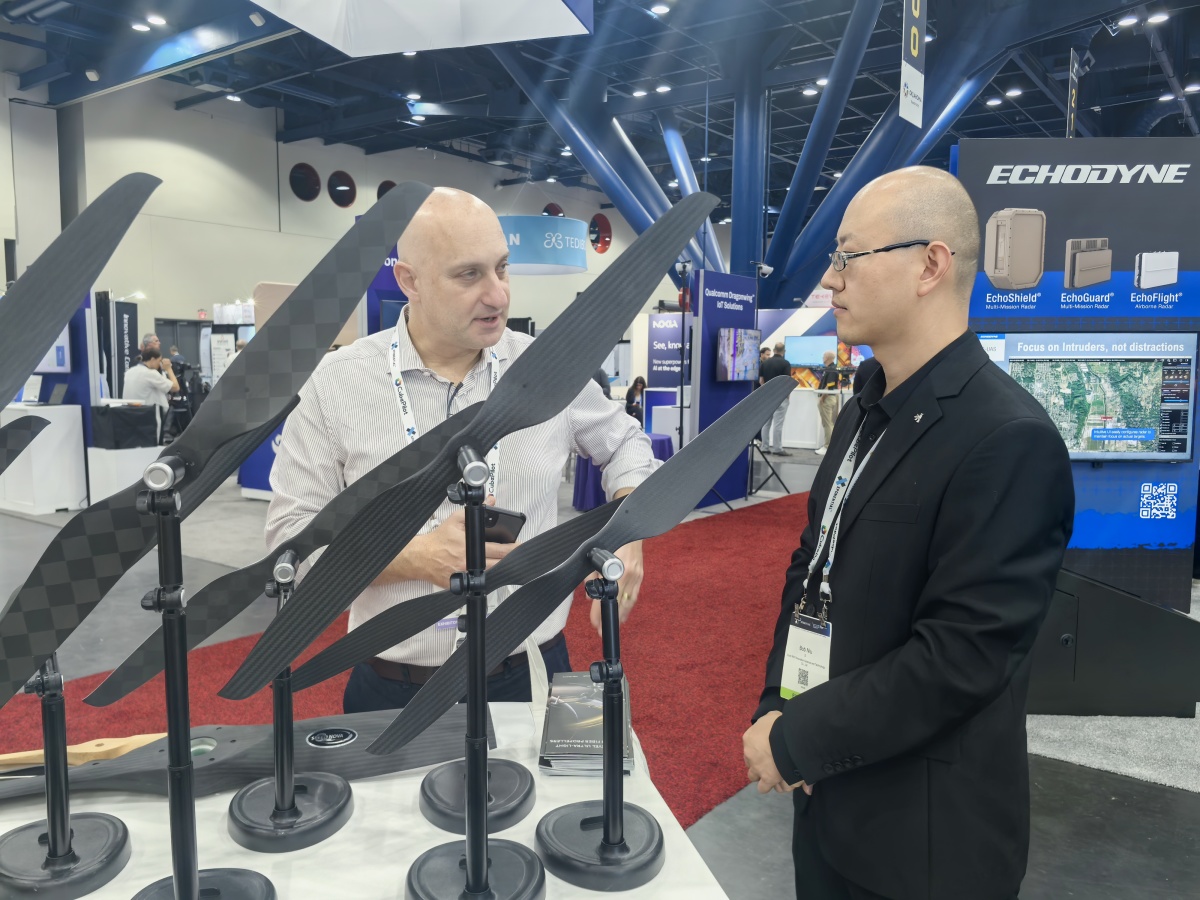

“螺旋桨是无人机的‘心脏’,精度误差要控制在0.5毫米以内。”李海山介绍,公司自建检测中心,对拉力、扭矩、转速等10余项核心参数进行检验,不合格率低于0.5%。凭借技术优势,其产品60%出口韩国、日本、印度等20多个国家和地区,年销售额突破千万元,在全球中小型无人机螺旋桨市场占比超15%,同时成为济源低空经济产业“走出去”的一张名片。

政策赋能:创业支持+政策扶持,激活创新“源头活水”

“新质生产力的落地,离不开政策‘阳光’。”李海山坦言,税务部门主动辅导小微企业普惠政策、研发费用加计扣除等,累计为企业减免税费超百万元,“真金白银”投入转化为设备迭代资金;2024年入选河南省第十批大众创业扶持项目,获得省级专项扶持资金,更让团队坚定了“啃硬骨头”的决心。

2024年以来,济源市从场景应用、产业链协同等维度支持企业发展,睿翼作为低空经济核心零部件供应商,依托济源产业集群优势,与众多无人机整机制造商和低空服务企业建立合作网络,形成“小巨人”企业带动产业链协同发展的生动实践。

从60余人的就业小厂到走向全球市场“小巨人”,睿翼的蜕变折射出中小企业的“突围路径”:以自动化改造重塑生产范式,以绿色技术降低要素成本,以细分领域深耕打开国际空间,更以“专精特新”姿态融入区域低空经济产业蓝图。正如厂房外“锐意进取、开拓创新”的标语所示,在政策与市场的双重加持下,更多像睿翼这样的“智造”企业,正成为激活区域经济新质生产力、点亮低空经济新赛道的鲜活细胞。

来源:大河报·豫视频 编辑:谢景豹