从"线场课堂"到"泰国工厂",河南这名职教生的"技能护照"是如何炼成的?

大河报·豫视频记者 牛洁 通讯员 田勇 董浩

在智能制造浪潮席卷全球的今天,一批批年轻的中国职教学子正以扎实的技能和过硬的作风,成为支撑中国企业"走出去"的生力军。刚从河南机电职业学院机电一体化技术专业毕业的李慧阳同学,便是其中的优秀代表。

线场课堂里的"技能实践",为出海实战埋下伏笔

李慧阳的成长,要从河南机电职业学院的"线场课堂"说起。作为机电一体化技术专业22级学生,他的大学三年独具特色、与众不同:大一在学校工程教育中心和理论课堂打牢专业基础,大二、大三直接"嵌入"中原内配集团中原智信的实战项目。

"线场课堂不是简单的'实习',而是把企业真实的实践项目当教材,把车间当课堂,在项目完成、问题解决的过程中培养学生的综合能力。"该校机电工程学院院长郭三刺如此解读这一模式——这正是响应国家《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》中"推动职业学校在企业设立实习实训基地,推动校企共建共管产业学院、企业学院,延伸职业学校办学空间"的生动实践。

李慧阳在泰国飞德利特工厂调试自适应气缸套装框系统

2024年3月,李慧阳带着电工基础和PLC编程的理论知识通过学校的“线场课堂”人才培养模式,走进中原内配集团中原智信项目部,开启了他的"技能实战":从GKN缸套自动检验线的ABB机器人调试,到恒久制动上下料桁架的程序编写;从鹏华铸业机床的上下料,到智能刷管机的逻辑优化……10个项目、覆盖三大工业机器人品牌的实操,让他真正理解了"技术要落地"的含义。在线场课堂,指导老师管庆朋常说'企业的问题就是作业,车间的难题就是课题'。

凭借扎实的实操能力,李慧阳在还未完全毕业时就被企业"抢"留:他能独立完成从设备选型到程序调试的全流程,更能快速将课堂学的"通用技术"转化为解决企业具体问题的"定制方案"。这恰是职业教育强调的"培养高素质技能型人才"的典型体现——企业需要的不是"纸上谈兵",而是"上手能战"的技术骨干。

政策护航下的"战略启航",为技术出海扬起风帆

2025年6月1日,李慧阳登上了飞往曼谷的航班。他的新战场,是中原智信与中原内配智能装备公司联合承接的飞德利特工厂11工位离心浇铸线项目——这条生产线,将承担从铸造到成品码垛装框的全流程自动化生产,是中原内配集团响应"一带一路"倡议、拓展东南亚市场的重要布局。

"企业'走出去',技术必须先行。"中原智信海外项目负责人杨枫林坦言,随着中国制造从"规模扩张"转向"质量升级",海外客户对设备的智能化、稳定性要求大幅提升,"像李慧阳这样既懂技术原理、又能解决现场问题的职教生,正是我们需要的'国际型技术员'。"

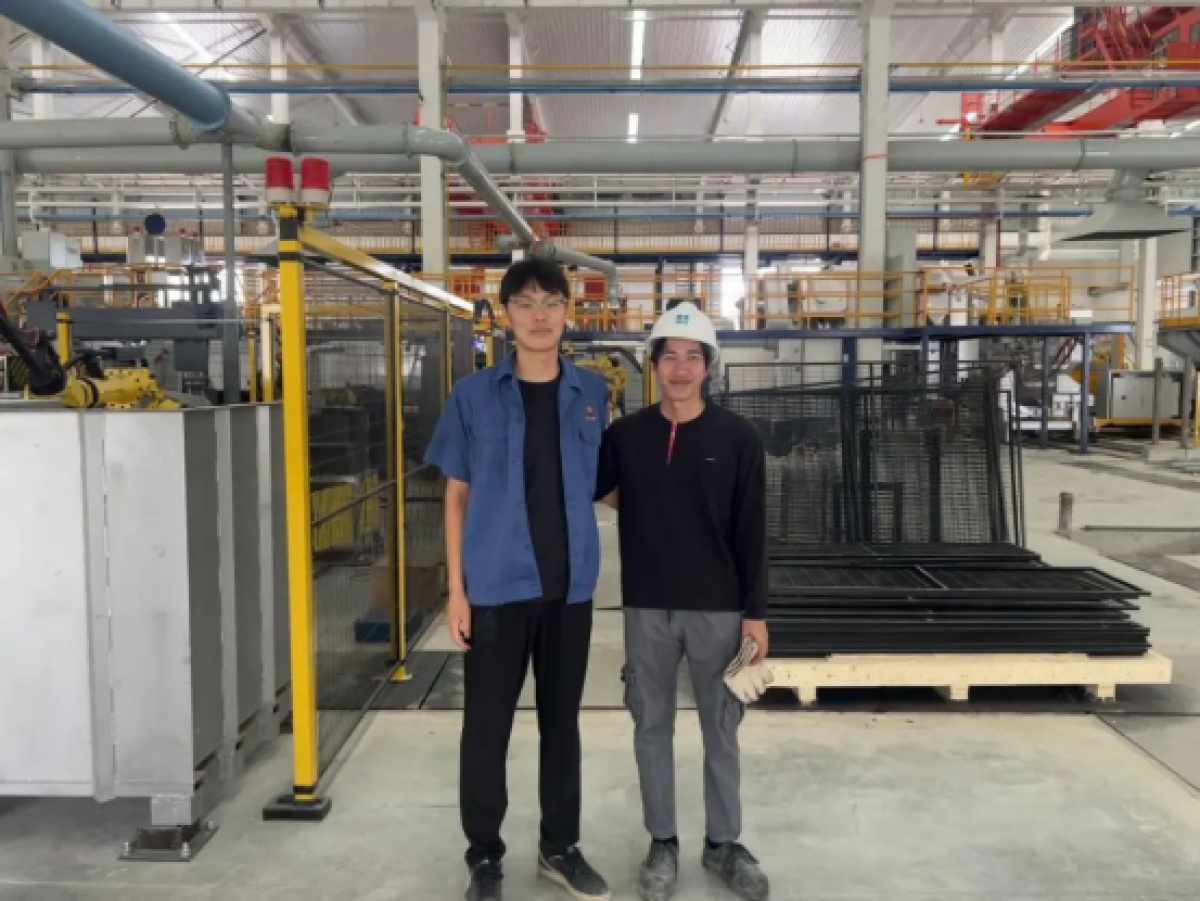

李慧阳与泰国同事Nut合影(左为李慧阳)

初到泰国,李慧阳便感受到了"技术出海"的现实挑战:设备间的通信协议兼容问题、泰国工人对中国标准的适应期、甚至湿热气候对设备元件的影响……但让他惊喜的是,学校课堂的知识储备,成了他破解难题的"密钥"。"课堂上老师讲过不同国家的电气标准差异,当时觉得离自己很远,现在调程序时,我能快速对比中国GB标准和泰国TISI标准,调整接地电阻和电压参数。"他说。

这种"知识转化力",正是国家推动职业教育国际化的题中之义。2021年国家出台了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,文件明确指出"要服务国际产能合作,推动职业学校跟随中国企业走出去"。像李慧阳这样的职校毕业生,正从"国内产业工人"向"国际产能合作者"转型——他们不仅输出中国技术,更成为"中国标准"的传播者。

技能立身的"自信积淀",让中国工匠走向世界

在泰国工厂的调试车间,李慧阳常和泰国同事Nut分享中国的"制造故事":"我们学校工程教育中心的苹果笔记本电脑自动化包装产线,和你眼前的设备原理一样,但我们的老师带着我们共同努力,攻克了自动化产线上料慢的技术难题,通过优化控制工艺,使产线效率提升了3%,故障率降低了2%。"这种"技术自信",源于他对职教体系的深刻认同:"以前总觉得职教生'只能在国内当技术工人',现在才明白,只要技术过硬,到哪里都能吃得香。"

李慧阳的成长历程,正是中国职业教育国际化发展的生动缩影。产业发展到哪里,职业教育就服务到哪里,以河南机电职业学院为代表的一批高职院校,近年来积极开拓“职教出海”新赛道,将国际技术标准与产业前沿动态深度融入课程体系。2024年6月,该校与比亚迪、泰国东方技术学院三方共建的比亚迪泰国新能源汽车产业学院在泰国揭牌,这同时也是比亚迪在海外设立的首座产业学院。同年9月,该校学生赴俄罗斯喀山参加2024金砖国家职业技能大赛移动机器人赛项国际总决赛,斩获国际总决赛银牌。

海外项目不仅成为职教学生的“第二课堂”,更实现了教学实践与全球产业链需求的同频共振。通过“借船看海到随船出海,再到造船闯海”的创新路径,该校将“三船出海”模式与河南省首批“大河工坊”品牌项目结合,构建起跨国校企协同育人新体系。学生通过实战化项目掌握国际化技能,教师赴泰开展技术培训,中泰职教资源实现双向联动。

从郑州的“线场课堂”到泰国的“工业厂房”,从实习时的"跟学"到如今的"主调",李慧阳的故事,是一面镜子——照亮了职业教育"产教融合"的育人成果,也照亮了"职教出海"的生动可能。

这位年轻工程师在飞德利特工厂挥洒汗水的身影,不仅是个人职业发展的新起点,更彰显着中国职教学子支撑民族工业走向世界的无限可能。正如该校“今日机电小匠,明日大国工匠”的口号一样,未来将有更多像李慧阳这样的"大国工匠",带着中国智造的基因,在国际舞台闪耀光芒。

来源:大河报·豫视频 编辑:郭莉培