关注河南医药大学第三附属医院那些“领头雁”“排头兵”——刘晓潭:关节卫士 医者匠心

大河报·豫视频记者 张波 通讯员 侯媛 孙林蓁

编者按

在河南医药大学第三附属医院,有这样一批优秀的医务工作者,他们是学科建设的“领头雁”,不断推进各项医疗技术再上新台阶;他们是治病救人的“排头兵”,以过硬的医疗技术赢得患者的赞誉。他们时刻牢记人民至上、生命至上的医者使命,始终在医学领域深耕。大河报·豫视频特推出“医路专注”专栏,共同回顾医者们的从医之路,感受他们终身专注做好一件事的精神,和对国家、对百姓、对医学事业最深沉的爱。

他从医三十余年,患者满意度常年保持98%以上。他用一项项前沿技术的临床实践和真实可感的治疗效果,在医路上书写独特篇章。他就是河南医药大学第三附属医院运动关节医学科主任——刘晓潭。

技术创新 以精湛医术守护患者健康

关节软骨磨损导致关节变形引起功能障碍是骨科治疗中的“硬骨头”,患者常面临着手术风险高、术后恢复难的困境。刘晓潭深耕关节外科,率先开展了多项前沿手术技术:单髁置换UKA保膝技术极大降低了手术风险,显著提升手术恢复质量;HTO技术通过个性化定制的手术方案,对膝关节退变不同阶段精准治疗,解决关节外畸形问题。

为了更好的服务患者,他不断精进自身技艺,于2011年、2015年先后到北京朝阳医院、北京积水潭医院研修复杂脊柱、关节疾病治疗技术。学成归院后,将先进技术与临床实践结合,填补了医院骨科史上的多项空白。

患者至上 以仁心服务铸就信任桥梁

刘晓潭以患者为中心,有着勇于探索创新治疗方案的医者担当。一位股骨头坏死20余年,伴随关节破坏、脱位,患肢短缩,脊柱代偿性侧弯的患者,饱受关节病痛折磨,行走困难,生活质量严重下降。刘晓潭团队研讨后决定采用3D打印ACT臼杯重建患者髋臼,恢复患者髋关节功能。术中,他熟练地进行软组织松解,完美恢复患者的髋臼旋转中心,重建了患肢长度,患者术后仅一周便实现独立行走。

“骨科疾病给患者带来的不仅是身体痛苦,还有心理压力”,这是刘晓潭从医多年的深刻洞察。他始终秉持“大医精诚”的理念,将医患沟通视作诊疗的重要环节。面对患者的疑问,他从不敷衍,而是结合相似病例的恢复情况细致解答,让忧心忡忡的患者听得明白,安心治疗。医患配合度高,才是康复最有利的保障。

在他的影响下,整个团队形成了良好的医患沟通氛围,患者满意度常年保持在 98% 以上,他也成为了患者口中值得信赖的“关节守护者”,荣获医院首届十佳医生称号。

教学相长 以匠心精神培育骨科人才

作为医学院校的副教授和研究生导师,刘晓潭深知医学教育的重要性,他常说:“医学的传承与发展,离不开一代又一代优秀医学人才的接力。”

在教学上,他打破传统的理论灌输模式,采用PBL教学方法,引入大量真实临床案例,引导学生从病史采集到诊断治疗进行全方位分析,在讨论中夯实理论。这份持久的坚持换来丰硕成果:多次获得河南医药大学实践教学基地优秀指导教师荣誉称号,参与编写的《股骨颈骨折》获得卫生部视听教材一等奖。由他主导建立的科室业务学习制度,更是让团队在交流中共同精进。

在育人过程中,刘晓潭既重医术传授更重医德传承。查房时,他常以实际病例为活教材,指着影像详细讲解,用对待患者的耐心、细心和责任心,潜移默化地影响着每一位学生。他常叮嘱学生:“医生手中握着的不仅是手术刀,更是患者的生命和希望,必须心怀敬畏。” 在年轻医生们看来,刘晓潭分析病例时的认真与专注,面对患者的真诚与温情,都化作了具象的职业范本。

科研攻坚 用创新思维推动学科发展

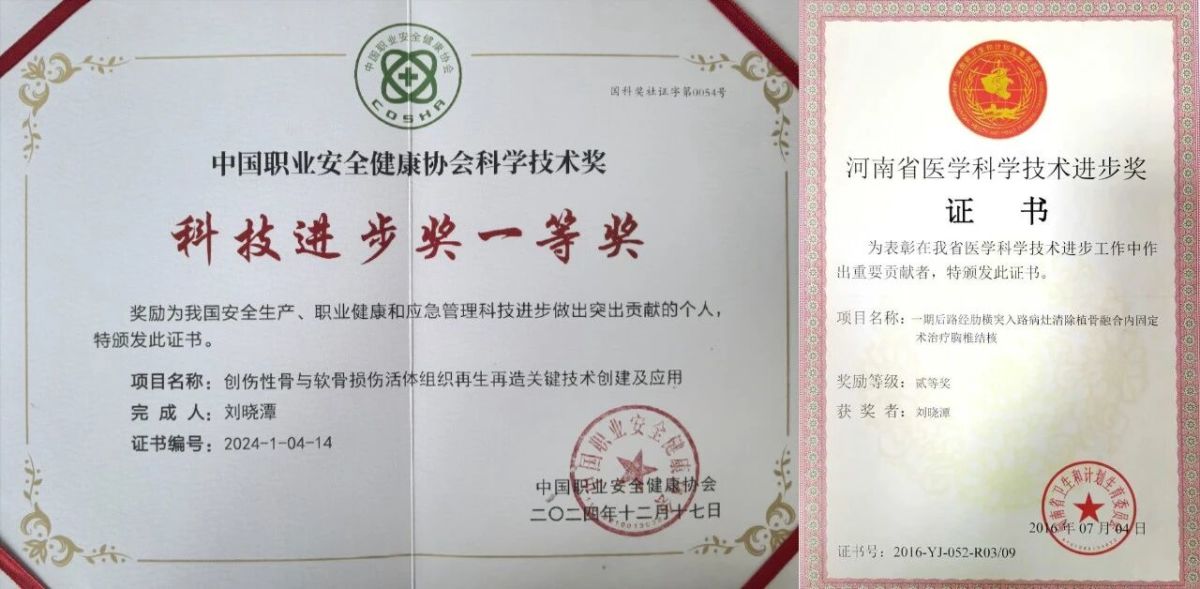

尽管临床和教学工作繁忙,刘晓潭始终坚持投身科研一线,带领团队在骨科领域开展深入研究,攻克骨科疾病治疗中的难题。他先后主持并完成多项河南省科技厅项目,荣获中国职业安全健康协会科技进步一等奖、河南省医学科学技术进步二等奖、新乡市科技进步二等奖,让科研创新真正落地临床。

针对关节软骨退变这一骨科常见疾病,他开展了“人脐带间充质干细胞来源外泌体治疗膝关节骨关节炎的前瞻性临床研究”“人脐带间充质干细胞治疗膝骨关节炎的安全与有效性临床研究”,为关节软骨退变疾病的治疗提供新的思路和方法。在骨组织修复与再生领域,团队融合材料科学与医学工程技术,成功研发出具有高生物相容性和骨诱导性的复合骨修复材料。该材料能与人体骨组织完美融合,显著加速骨折愈合与骨缺损修复,目前已进入临床试验阶段,有望为骨折不愈合、骨缺损患者带来新的治疗希望。

刘晓潭的每一次手术,都凝聚着对生命的尊重;每一堂课,都传递着医学的智慧;每一项研究,都承载着对医学事业的热爱与追求。在未来的医路征程中,刘晓潭将继续以专注和执着,在医教研的领域中砥砺前行。

来源:大河报·豫视频 编辑:大河报豫视频新乡编辑